図1 『雙蝶記 一名霧籬物語』表紙(山東京伝作、歌川豊国画、半紙本6巻6冊、文化10年9月、西村屋与八刊)。

要旨 『南総里見八犬伝』に代表され〈江戸読本〉と呼ばれる19世紀に江戸で出板された絵入小説群があった。折しも出板流通業の発展に見合った形で書物自体が装飾的に造本され始める時期でもあり、表紙や見返・序文・口絵・目録・挿絵そして本文にすら様々な意匠が凝らされた。これらの非文字列部分に敢えて注目することに拠って、前近代的な勧善懲悪物語として文学史の片隅に追い遣られてしまった江戸読本の魅力の一端を紹介したい。

日本の近世文学における顕著な特色は、出板された多くの本に挿絵が入れられていたことである。もちろん出板が一般化する近世以前から、物語の草紙や絵巻などには挿絵が添えられていたので、挿絵入というのは近世以前からの伝統的な書物の属性と考えることができるかもしれない。ならば近世初期に試みられた古活字本が広く普及しなかったのも、活字本に纏わる繁雑な手数というよりも、むしろ整版における挿絵の自在な利用のしやすさに一因があったのかも知れない。

さて〈読本〉とは江戸時代中期から後期にかけて大量に出板された挿絵入の一小説ジャンルの呼称である。一般的な文学史では、〈前期読本〉と呼ばれる18世紀に上方で出板された『雨月物語』に代表される短編の怪談奇談集と、〈後期読本=江戸読本〉と呼ばれる19世紀に江戸で出板された『南総里見八犬伝』に代表される中長篇の国字稗史小説とに概括され分類されてきた。前期読本の多くは、文字題簽を貼った縹色無地表紙に見返や口絵もなく、各冊2図程度の挿絵が附されるという、伝統的な和本の質素な造本を継承したものであった。これに対して、江戸読本には意匠の凝らされた華やかな色摺が施された表紙に、初巻の冒頭には見返と口絵(繍像)を備え、その美麗な造本を誇っている。

江戸読本に施された装飾は、草双紙が合巻として錦絵風の摺付表紙を備えるようになるのと軌を一にして、文化年間初期 (1804〜)から次第に増えてくるのであるが、このことは読本や草双紙が一段と商品価値を持ってきたことに拠るものと理解できる。思わず手に取りたくなるような美しい装丁と、意匠の凝らされた奇想に溢れる挿絵などを備えた造本とは江戸読本の外観上の特徴であるが、実はその内容と相俟って、口絵や挿絵などのみならず、その絵の四周を囲む飾枠に施された意匠にさえも、テキストの一部として重要な意味が担わされていたのである。本稿では、江戸読本の造本に注目して、多様な意匠の展開と、画と文とが一体になったメディアとしての江戸読本像を追ってみたい。

*

一般に「絵(解き)本は低俗である」ないしは「通俗な本には絵が入っている」というように、「文字だけの本が高尚なもので絵解き本(絵本・漫画)は低俗だ」という、絵の入っている本に対する近代的な文学(価値)観が存する。しかし、近世期の小説に関する限り〈絵入本〉でないものは甚だ少ない。とすれば、近世小説とは通俗的で低俗なものであるということになり、従来の文学史では、近世小説は勧善懲悪に堕して近代小説に対して劣ったものであると位置付けられてきた。さすがに現在では斯様な発展史観的な文学史は影を潜めたとは思われる。

もっとも明治期に入って成った近代小説といっても19世紀の間は(扱われた内容は兎も角も)江戸時代と変わり映えがしなかったし、明治20年代に活版印刷本が整版本の出板(版)数を越えるまでは、たとえ活版洋装本であっても整版本の様式を色濃く残した組版を採用した物が多く、何を以って近代小説と位置付けるかという点をも問題にする必要があると思われる。

さて〈読本〉と云う語彙について、馬琴が『近世物之本江戸作者部類』(八木書店、1988)に

文を旨として一巻にさし画一二張ある冊子は必讀むへき物なれは画本に對へてよみ本といひならはしたり

と記しているように、本来は絵本(画本)に対する謂いとして用いられるようになったようだ。ここで注意が惹かれるのは「一巻に挿絵一二丁ある冊子」を「よみ本」と唱えている点、すなわち、読本が〈絵入本〉であるということである。

たとえば、宝永7(1710)年の絵入浄瑠璃本『太閤記大全』(鱗形屋板)の後印本に付された表紙には外題の上に「繪入讀本」とある。浄瑠璃本が読み物として享受されていたことはいうまでもないが、そこに挿絵が施されて絵入本として刊行され「絵入読本」と名づけられていたことが分かる。このケースはジャンルの名称ではないが、〈挿絵入の読む本〉という意味相で付けられたことは明らかである。もっとも挿絵入の小説である浮世草子などでも「風流読本」などという呼称が使われていたので、「読本」という名称は「絵入」であることとは対立する概念ではなかったと思われる。

読本という語が、絵本に対して〈挿絵入の読む本〉を指し示していることは見てきた通りであるが、いわゆる〈絵本〉を定義して〈絵入本〉との相違いを明確にしておく必要がある。

一般に、本文に絵が添えられたものを〈絵入本〉と呼んでいるが、この用語について『日本古典籍書誌学辞典』(岩波書店、1999、湯浅淑子執筆)に

文を主体として巻頭に口絵、本文中に挿絵などの絵を伴った版本・写本の総称。現在では、絵を主体としたものはこの範疇に含めないことが多いが、草双紙や絵本との境界を明確にせずに、絵入本という語句を用いている例も見られる。

とある。つまり1冊の本すべてが画図で構成される場合は〈絵本〉や〈画譜〉などと呼ばれ、文字列はキャプションなど補足的な機能を持っている場合が多い。しかし、狭義の〈絵入本〉は、本文テキストに絵が添えられている本、換言すれば〈読むべきテキスト〉に〈口絵〉なり〈挿絵〉なりが付加されている形態を持つ本ということになろう。

ただし、本文に有機的な関連を持った絵が用いられる場合と、本文には関連のない絵が添えられる場合、たとえば、黄表紙を改竄して造られた咄本(旧作黄表紙の本文だけを削って絵だけを残し、その板木に入木して新たに落咄を入れた本)は、当然、絵自体が本文に関係を持つはずがない。また、狂歌絵本や俳諧摺物などにしても、記された狂歌や俳諧の内容に則した絵柄でないものも多数見受ける。このように考えてみると、〈絵入本〉といっても、単に〈絵が入っている本〉ということでは済まず、厳密に考えるとその定義は甚だ難しい。

特に草双紙の場合は、赤本など初期のものは、明らかに絵を主体として文字が添えられるという構成を持っており、中には記された文字列に本文としての筋(話柄)を持たない場合すら見られる。が、青本・黒本などの時代になると次第に本文が長くなり板面に占める文字の割合も大きくなる。黄表紙はもとより合巻の時代ともなると、最早挿絵が中心だとはいいきれないほどに本文の位置が大きくなり、末期の長篇合巻では読本や中国小説を翻案し原話の筋に悉く絵を添えたものも出現する。そして、いずれの草双紙も作者が画稿をも描いたものと考えられることから、絵にも作者の含意が存するものとして見る必要がある。

このように草双紙においては本文と挿絵との関係が密接で、やや特殊なジャンルだと思われるが、それでも〈絵入本〉と呼ぶのに一向に差し支えがないと考えるので、本の全丁に絵が入っているかどうかという挿絵の多寡とは関係なく、本文に有機的な関連を持つ絵が添えられた本を〈絵入本〉として括ってみたい。

式亭三馬は『昔唄花街始』(文化6)の跋文で

讀本ハ上菓子にて草雙紙ハ駄菓子也

と、読本と草双紙との格の違いを記しているが、双方とも〈絵入本〉である。ただし、読本は随所に風俗歴史考証が散りばめられるなど衒学的な傾向が強く、近世小説中で最も格調の高い知的な読み物なのであった。

*

江戸読本の多くの挿絵を描いた葛飾北齋について『増補浮世絵類考』には

繍像読本の差画を多く画きて世に賞せられ、絵入読本此人よりひらけたり。(此頃画入よみ本世に流行す。画法草双紙に似よらぬを以て貴しとす。)

とある。これは現存する摺りの良い江戸読本を見ても良く分かることであり、北齋の挿絵には絶大な魅力があって、それが江戸読本の評判を高めたことは想像に難くない。同時に、草双紙の挿絵を多く描いた歌川豊国は歌舞伎役者の似顔の名手でもあり、どちらかといえば草双紙の画工としての評判が高かった。「画法草双紙に似よらぬを以て貴しとす」というのは、読本には草双紙風の芝居絵が似合わないという認識を示したものである。

一方、三馬は『おとぎものがたり』(文化6)の伏禀で

すべておこなはるゝよみ本を見るに、おほかたは絵の多きをめでてもとむる事とはなりぬ。

と記す。つまり、江戸読本は〈読む本〉であるにもかかわらず、挿絵の評判がその売り上げを左右したのである。この、江戸読本における挿絵の重要性については、早くに鈴木重三「馬琴読本の挿絵と画家」(『絵本と浮世絵』、美術出版社)が指摘している。

馬琴は自作の江戸読本について天保3年12月8日の桂窓宛書翰で

よく見る人ハ、画ハないがよしと申も稀にハ御座候へども、かし本や抔ハ画を第一にして彼是申候よし。世上大かた、画を見て本文をよく見ぬが多しと見え候。(…中略…) 画がなくて行れ候物ならバよいと、とし来京伝抔在世の折、申出候事に御座候。

などと記している。当時、江戸読本は大変に高価な本であったので、主として貸本屋を通じて流通していたのであるが、実は江戸読本の実質的な板元は大手の貸本屋であった(拙稿「江戸読本の板元」参照、『江戸読本の研究』ぺりかん社)。つまり、流行性の商品として見栄えを良くすることを貸本屋である板元が志向したわけで、現在の出版界における装丁に掛ける手間暇と何等変わりない。読者の注意を最初に惹くのは表紙の意匠であり、手に取って繙いてまず見るのは見返であったり口絵や挿絵などの絵なのである。

馬琴は愚痴をいいつつも、稿本ではラフスケッチで構図を示した上で画工に対して非常に神経質な細かい指示をしており、とりわけ『南総里見八犬伝』では「文外の画、画中の文」(第2集2巻)などと述べ、作品鑑賞には画文が不可分であると主張している。

つまり、化政期(19世紀)に入ると、板本の挿絵は作者の下絵に基づいて画工(浮世絵師)が描くものとなったのである。 馬琴『近世説美少年録』第2輯「附言」(文政13)にも

大約草紙物語の剿入画を看て。その好歹をいふ者ハ。画の巧拙をのみ論じて。本文の意に違ると。違ざるとを思はぬも夛かり。縦その画ハ巧也とも。蛇足の為に画れしハ。只是作者の面目を。損ざるものあること稀也。かゝる故に。予ハ画を学ざりけれども。とし来著す物の本ハ。必手づから画稿〈○エノシタカキ〉をものして。その趣を画者に示して。もて画せずといふものなし。

とあるように、絵入本といっても挿絵を担当した画工が勝手に描いたものではないのである。それのみならず、見返や刊記広告などの意匠や口絵目録の飾り枠の模様まで、じつに事細かに画工に指示していた。これらのことは、現存している稿本や校合本、また饒舌な馬琴の言説などから分かる。すなわち、19世紀の絵入本に関しては、原本の本文のみ成らず口絵挿絵などにも作者の意図が反映したものと見做して差し支えないと思われる。ただし、時に画工が勝手に描く場合もあったようで、

然けれども画工の意をもて。そを潤色する処。動もすれバ本文の意に。違ふ事なきにあらず。譬ば這書の前輯なる。摺針山の画中にも。又その次なる巻の画にも。いかにぞやかくはあらじ。と思ふ画像のありけるを。よく觀る人ハ知りぬべし。纔一巻に三頁なりける。剿入画すらかくの如し。况本文に至てハ。誤脱を正し漏せるも夛かり。總て印本ハ人に誂へて。書せ画するものなるに。又板木師の刊遺し。鐫愆るも少からず。 (同前)

と記しているように、一筋縄ではいかなかったようだ。

江戸読本は比較的高価な本であったので、一般的には貸本屋を通じて読まれていた。事情は明治期に入ってからも同様で、数多くの後印本が流布していた。しかし、これらの後印本は摺りが悪いだけでなく、板元の都合で改題されたり口絵挿絵が改刻されたりすることもあり、後印本からは直接作者の意図を汲み取ることはできない。ただ、加えられた改変にはそれなりの合理的な理由が存したはずで、享受史を知る資料としては見過ごしがたい。

*

以下は、具体的に江戸読本に施された意匠を示しながら、その造本の魅力について触れていきたい。

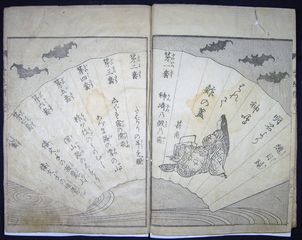

表紙 前期読本では縹色無地表紙に『〈新板・繪入〉奇傳新話』などという文字題簽を左肩に貼っただけのものが大部分であるが、江戸読本になると内容に即した美しい色摺の意匠が施されたものが多くなる。馬琴『南総里見八犬伝』各輯(文化11〜)の初摺本表紙がカラーで紹介されたことはまだないが、様々な犬をモチーフにした意匠が、表紙と後ろ表紙を並べると図柄が続くように摺られていて大変に美しい。京伝の『雙蝶記』(文化10)では左肩の文字題簽の右脇に副題簽を持ち、山東京山の篆刻を印譜風に添えて「一名 霧籬物語」とあり中国趣味の濃厚な造本である 【図1】。

図1 『雙蝶記 一名霧籬物語』表紙(山東京伝作、歌川豊国画、半紙本6巻6冊、文化10年9月、西村屋与八刊)。

同じく京伝『稲妻表紙後編 本朝醉菩提全傳』(文化6)は零葉風書画と古筆極書の貼合わせという意匠を凝らしたもので、第1冊目の全丁が口絵と考証とに用いられている。

後期読本の中では上方出来のものも少なくないのであるが、これらも凝った意匠のものが増え、金太郎主人『金屋金五郎全傳』(文化9)は黄檗色地に金の字を菱形に意匠化した繋ぎ文様を藍色で摺り、細身で縦長の題簽を左肩に貼った唐本仕立て。さらに京伝『浮牡丹全傳』(文化6)も判型も半紙本より細身にした上で康煕綴にするという徹底した唐本仕立てである。

見返・序 江戸読本では題・作者・画工・板元名に刊年などを記した見返や、序文にも凝った意匠のものが増える。鬼卵『謡曲春榮物語』(文化15)は題簽を中央に貼り、序文を謡本に似せている。振鷺亭『俊徳麻呂謡曲演義』(文化5)では造本自体が謡曲風味を醸し出しすように工夫されていて、題簽も謡本のように長方形で中央に貼られ、序文は字体のみ成らず節付けや胡麻点まで用いている【図2】。

図2 『俊徳麻呂謡曲演義』見返・序冒頭(振鷺亭主人作、蹄齋北馬画、半紙本5巻5冊、文化5年冬月、石渡利助刊)。

この他、上方出来であるが、三熊野文丸『〈小説・奇談〉峯の雪吹』(文化7)も同様に謡本風の序文が用いられている。

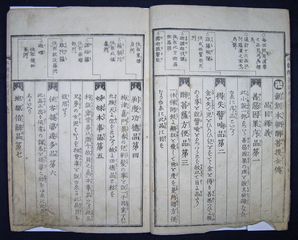

目録 目録(目次)も前期読本や上方出来の絵本物など実録種などでは比較的素っ気ない文字だけのものが多いのであるが、江戸読本では背景などに特徴が見られるようになる。『俊徳麻呂謡曲演義』では雅楽器の意匠が用いられ、馬琴『雲妙間雨夜月』(文化5)では扇面の意匠を用いて其角の句が添えられている【図3】。

図3 『雲妙間雨夜月』目録前半(曲亭馬琴作、歌川豊広画、半紙本5巻6冊、文化5年正月、柏屋半蔵刊)。

また、『本朝醉菩提全傳』では巻名が「善悪因果序品第一」「得失譬喩品第二」「醉菩薩方便品第三」などという具合で、巻名の上部に花口魚尾まで備えた仏経典の注釈書を擬した体裁になっている【図4】。

図4 『稲妻表紙後編本朝醉菩提全傳』目録前半(醒醒齋京伝作、一陽齋豊国画、半紙本6巻6冊、文化6年9月、伊賀屋勘右衛門刊)。

口絵 初巻の巻頭に据えられる口絵は唐本の繍像に倣ったとされているが、繍像のように単なる登場人物紹介だけではなく、全巻中の見せ場を最初に紹介する意味を帯びてきた。式亭三馬『流轉數囘阿古義物語』(文化7)では扉絵として銅版画を摸した図に「あこきの歌」をローマ字風に入れて、「尋常ノ左面版五枚ヲ摺合シテ紅毛銅版ノ細密ヲ偽刻ス 工夫ハ三馬并二写ス雕工ハ菊地茂兵衛 摺工ハ信濃長蔵ナリ」、左下に「擬紅毛銅版三馬自製造」とある。木版を5度刷りして銅版画の趣を再現して見せたのである。小枝繁『〈忠兵衞梅川・赤縄竒縁傳〉古乃花双紙』(文化6)でも同様に銅版を摸した西洋画風の口絵が入れられている【図5】。

図5 『〈忠兵衞梅川・赤繩竒縁傳〉古乃花双紙』口絵(〓〓〈セツリ〉陳人作、盈齋北岱画、半紙本3巻4冊、文化6年孟春、伊勢屋治右衞門刊)。

『本朝醉菩提全傳』では口絵に「臭皮袋圖」という仕掛け絵が用いられており、美女の絵に一休の「骨かくす皮にはたれも迷ひけり美人といふも皮のわざなり」とある紙をめくると「皮こそをとこをんなのへだてあれ骨にはかはる人かたもなし」と書き添えられた骸骨の図があらわれる。

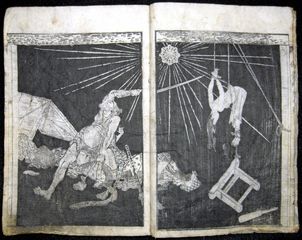

江戸読本には怪奇性残虐性が求められたので、酸臭の強い凄惨な絵柄も少なくない。振鷺亭『千代嚢媛七變化物語』(文化5)に蹄齋北馬の描いた口絵挿絵も本筋以上に刺戟的で、『絵入文庫』(大正4〜6)に翻刻された時には省かれた図もあった【図6】。

図6 『千代嚢媛七變化物語』口絵 (振鷺亭主人作、蹄齋北馬画、半紙本5巻5冊、文化5年正月、石渡利助刊)。

一方、上方出来の滄海堂主人『復讐野路の玉川』(天保7)は、やや小ぶりの判型で多色摺の口絵を備え、挿絵中に仮名で詞書が入る根本風の読本であるが、江戸では読本挿絵の色摺は許されなかった。

挿絵 江戸では口絵挿絵に色摺が使えなかったために、薄墨や艶墨を用いたモノトーンに拠る表現技法が工夫され発展した。一般的に薄墨は、一面に細い線で表現される雨足や、現世の者でない幽霊など、あるいは宵闇を表現する場合に用いられるが、薄墨の中を白抜にした光の表現には感心させられる。一方、艶墨は糊を混ぜた濃い墨であるが、有効な使用に拠って画面が引き締まる。特に背景一面を艶墨で潰した馬琴『三七全傳南柯夢』(文化5)に描かれた北齋の挿絵(巻5)は迫力がある。(なお、この図は都立中央図書館のウェッブサイト で公開されていたが、今は見られないようである。2012.3記)

柳亭種彦『綟手摺昔木偶』(文化10)の柳川重信に拠る挿絵には、濃淡二様の薄墨が用いられて立体感のある図柄となっている【図7】。

図7 『綟手摺昔木偶』巻3挿絵(柳亭種彦作、柳川重信画、半紙本5巻5冊、文化10年正月、山崎平八刊)。

しかし、紹介した図版は残念ながら少し後摺のもので、京都大学附属図書館蔵の初摺本を見ると、下部の艶墨から上に向かってボカシが入れられて薄墨になり、そこに濃い薄墨で遠景が摺込まれ、さらに雲母摺(膠液など雲母などを溶かして塗りつける技法)が施されている。なお、見開きの図は左右が別々の丁になるので板木も別である。すなわち、この図を摺るのに四枚の板木が必要となる。

楽々庵桃英『〈於陸・幸助〉戀夢[舟孟]』(文化6)の葛飾北齋に拠る挿絵(香之巻)は、本文では強盗に柱に縛られたとしか書かれていないが、挿絵では吊し責めとして描かれている【図8】。

図8 『〈於陸・幸助〉戀夢[舟孟]』香之巻挿絵(楽々庵桃英作、葛飾北齋画、半紙本3巻3冊、文化6年春、篠屋徳兵衞刊)。

なお、本図は『北齋讀本插繪集成』編纂の時点(1973)には見付からなかった初摺のもので、後摺本では背景の墨潰しが省かれている。

また、整版(木版)の便利な点は本文中にも自在に挿絵を入れ込むことができることで、その表現の巾を大きく広げている。【図9】は同書の挿絵入り本文で、退治された洞窟内の妖怪を村人達が曳き出すところを4丁にわたって描いている。

図9 『〈於陸・幸助〉戀夢[舟孟]』香之巻挿絵(楽々庵桃英作、葛飾北齋画、半紙本3巻3冊、文化6年春、篠屋徳兵衞刊)。

このほか、本文を囲う匡郭の上部数丁にわたって陰火が飛んでいく絵が描き添えられたり、挿絵の続きが次丁本文の一部に入り込んだり、場合によっては本文の上から朱摺りで絵が加えられたりもする。このような画文一体となった板面は整版本だからこそ可能なわけで、明治期の活字翻刻本では悉く絵は削除されてしまうことになる。

刊記 江戸読本の刊記の前には近刊予告や薬の広告などが入ることが多い。また、刊記には本文を清書して板下を書いた筆耕の名や、口絵挿絵等の板木を彫った彫工の名が入れられる。【図10】で示した『俊徳麻呂謡曲演義』の刊記には、筆耕として「菊池茂兵衛」と見えているが、これは三馬の父であり、前述した『阿古義物語』の銅版画風扉絵の彫り師でもある。

図10 『俊徳麻呂謡曲演義』広告・刊記(振鷺亭主人作、蹄齋北馬画、半紙本5巻5冊、文化5年冬月、石渡利助刊)。

刊年を見ると「文化戊辰歳冬月吉旦」と成っているが、この刊記は従来知られていなかったものである。読本の刊年は一般に正月であることが多く、本書も「文化六年春正月吉旦」と入木訂正したものが同体裁で出ていたが、それが初摺と考えられていた。

板元は江戸の石渡利助(桂林堂)であるが、出板の出願をした書物問屋である西宮彌兵衛が名前を連ねている。桂林堂も大手の貸本屋であったため、あるいは西宮彌兵衛が出板経費を出資していたのかもしれない。

*

江戸読本の特徴を瞥見してきたが、実は序文で謡本の板面を摸したように、馬琴『阿旬殿兵衞實實記』(文化5)では、本文中の謡曲『海士』が引用される部分で書体を謡本風に変更している。近世期に於いてはジャンル毎に独特の書体が用いられており、漢文体の本は楷書、戯作は行書、浄瑠璃本は独特の丸文字、謡本もやはり丸みを帯びた独特の書体が用いられている。仮名書きを基本とする草双紙でも、浄瑠璃の引用箇所では浄瑠璃本風の書体で書かれたりする。これら書体の差別化は、ジャンルとしての自己主張と見做すことができるが、明治期の活字翻刻本では書体の差異は均一化されてしまうことになる。さらに書体のみ成らず、本文の表記に関しても同様で、漢語に和語の振仮名を振ったり(所謂意訓)、熟語の左右に訓みと意味を振ったり、漢詩文の読み下しをルビとして附したり、様々な工夫がなされている。

このように、江戸読本は視覚的享受のあり方を想定し、鑑賞を誘導するような文字と絵とが融合された板面を持っているのである。それゆえ江戸読本を鑑賞し論ずる場合、対象化されるのは本文の文字列だけではなく、タイプフェイスや本文のレイアウトなどの板面はもちろんのこと、造本そのものをテキストとして扱う必要がある。

さて、馬琴は江戸読本の体裁と内容の定型化に大きく寄与したといえるが、他の作者の場合はどうであろうか。浜田啓介「近世小説本の形態的完成について」(『近世文藝』75、2002年1月)は和漢書を博捜して主として読本の定型化を跡付けた優れた論考であると同時に、読本の体裁様式に関して初めて関心を持った仕事だと思われる。これに付け加えられることは甚だ少ないのであるが、例えば『忠臣水滸伝』後篇に挿絵が用いられていないことや、上方風の造本を持つ小枝繁作北齋画『〈復讐・竒話〉東嫩錦』(文化2)に挿絵が多用されていること、『絵本玉藻譚』のような大本で出されたものに「絵本」と冠されていることが多い点など、考えてみるべき余地も残されている。

たとえば、「絵本もの」と呼ばれる上方読本には『絵本浅草霊験記』『絵本簣草紙』『絵本伊賀越孝勇伝』『絵本石山軍記』などがあり、枚挙に遑がない。また「図会もの」と呼ばれる『頼光朝臣勲功図会』『真柴勲功図会』『北条時頼記図会』『木曾義仲勲功図会』なども少なくない。これらも後期読本の一部を占めていて、かつ挿絵が大きな位置をしめるが、実録など既にある本文テキストに挿絵を加えてなったものであり、江戸読本の絵とはやや位相を異にしたものだと考える必要があろう。

従来は、読む本としての稗史小説が〈よみほん〉と呼ばれる小説群だと説明されてきたが、絵入であることに拠って読まれ方の変化をもたらしたものと思われる。それは、作者自身が挿絵等の下絵を描いて画工に指示するという作られ方から、本文にない〈意味〉を絵に託すことが可能になったことでもある。と同時に、錦絵とは別の仕事として、画面が小さく色摺が使えないなどという制限の中で、稿本を得て画工が自らの画力を示す場でもあり、その意味で、江戸読本は作者と画工との共同製作物といっても差し支えないと思われる。

【付記】 本稿は、ワークショップ「文字を見る、絵を読む―日本文学とその媒体」(2007年4月28日、日仏会館)において「江戸読本に於ける文字と絵画」と題して発表した内容に基づき、かつ「絵入本ワークショップII」(2006年9月18日、実践女子大学)において「絵入読本に於ける《絵画》の位置」と題して発表した内容を加味してなったものである。なお、図版は全て架蔵本に拠った。

たかぎ・げん 1955年生。千葉大学文学部教授。日本19世紀小説専攻。現在は「読本出板年表」の作成と、鈍亭を名乗っていた時代の仮名垣魯文の著作についての研究などをしている。著編書に、叢書江戸文庫『中本型読本集』(国書刊行会、1988年)、『江戸読本の研究―十九世紀小説様式攷―』(ぺりかん社、1995年)、新日本古典文学大系明治編『開化風俗誌集』(共著、岩波書店、2004年)などがある。