�@�@�͂��߂�

���{�ÓT���w�̓��M���ׂ��������������Ƃ���A����������݂̂Ȃ炸�G���Ƌ��Ɂq�G���{�r�Ƃ����}���ɂ���ċ���邱�Ƃ����������_�ɂ���B

��������Ƃ��ėp����ꂽ�����i�������j�Ɋ�Â��w�⏑�╧���i�o�T�₻�̒��ߏ��j�͕ʂƂ��āA��������̂Ƃ��ď����ꂽ�a���i���{�̖{�j�̑�\��ł���w��������x�Ȃǂ��A�G���Ƃ��ċ��ꂽ���Ƃ�����A���̓����͗e�Ղɗ��������ł��낤�B

���Ŗ{�i��̋Z�@��p�����ؔ���{�j�ɂ��o�������L�܂�ߐ��i�]�ˎ���j�ȑO�ɏ����ꂽ���|�́A�n�삳�ꂽ���_�ł͕��������̎ʖ{�ł��������A�����͌ォ����ꂽ�G���̑��q�i�\����t���ĒԂ�ꂽ���q�j��G�����Ƃ��ċ���Ă����̂ł���B�������A�����̊G���{�́A�G���B�҂ȍ�҂Ƃ͕ʐl���A�ォ��G��`���ēY�������̂ł������_�ɒ��ӂ��ׂ��ł���B

�E�\�z�͂��납�A���܂��Ɂu�e�L�X�g�͍�҂ɋA������v�Ƒf�p�ɍl���Ă�����������Ȃ��͂Ȃ����A�z�l���ߑ�I�ȍl����������A�ߐ����ɂ͖������ł������͂��ŁA��҈ȊO�̒N�����A�e�L�X�g�ɊG��t�������Ƃ��Ă��A���̋^������l�����Ȃ������B�݂̂Ȃ炸�A�L���ȏ�ʂɓY������G���́A����ɌŒ艻������Ƃ��Ē蒅���A�Ȍ�̊G���{�ł��p������Ă������ƂɂȂ����̂ł���B

�ߐ������i17���I�j�ɂ́A�L�b�G�g�����N������N�����A��������@�����D���Ă�����ɁA����Z�p�҂����f�v���Ă����B�܂������������h��̐鋳�t�B���؊����ɋ��銈������p�������炵���B�����ŌÊ����{�ƌĂ�Ă��銈���i�����܂��͖j���g�p������������{���o���ꂽ���A�����I�قǂŔp��Ă��܂����B���Ђ𒆐S�Ƃ��������̎��v�g��ɉ���������Z�p�ł͂��������A���i����p�̌��Łj�̕ۑ�������ł������́A�����Ԃɏ��ʂ̈���ɑΉ��ł��Ȃ������̂ł�����1�B������ɂ́A���Ŗ{�̕����A�G���{�̈���ɂ��X�ł���������ł͂Ȃ����Ƃ��v����B

���̌�A17���I���t��萮�ň���ɂ��o����������B�������A�o�Ƃ̐����ɂ́A�P�Ɉ���Z�p�I�ȑΉ��݂̂Ȃ炸�A���Ǝ��{��`�̔��W�ɑ��ւ��āA�����̗��ʋ@�\����������邱�Ƃ��K�v�s���ł������B�܂��A���q���Ȃǂ̋��琧�x�����������ɂƂ��Ȃ��������������サ�����Ƃ��A�����̓ǎ҂��Y�݂������v���ł������B��������A���ʐ��x�̐����Ɠǎ҂̊g��Ƃ��A�����ɏ��i���l�����������߂ɁA�o�ϊ����̈�Ƃ��ďo�Ƃ����������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B

�@�@���o��

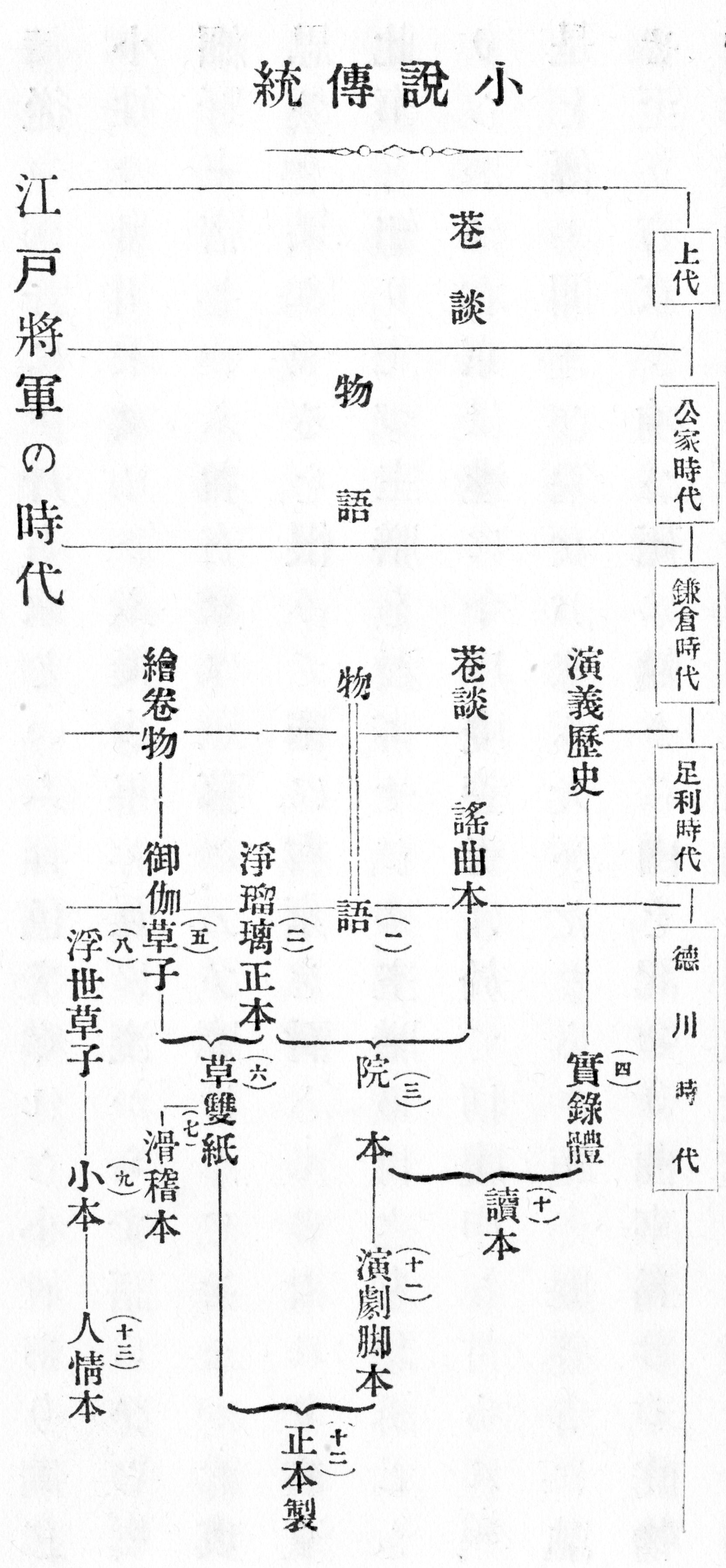

���o���Ƃ́A�]�ˎ���ɑ�O�I�ɍL������ꂽ�Y���i���i�j�ł��韭���{�A�l��{�A���m�{�ȂǂƓ��l�A���{�i18�~12�W�قǁj�ƌĂ�����T�C�Y�̈��߂��ׂ��{�ł���B

�����I�ɂ́A1����5���i�ܒԂ̎���5����10�Łj�ŁA�S���ɑ}�G������A���̊G�̎��ӂɍׂ������ŕ���������Ƃ����{���⎌�����i�o��l���̑䎌�△�ʌ��j��������Ă���B�\���ɂ͑薼���L���ꂽ�Z���^�� ���� �i�������L�������j���\���A���オ�~��ɂ����������ӂ͑傫���Ȃ�A�����ɊG��������ꂽ�B���e�̕ω��ɂƂ��Ȃ��āA�\���̐F�����i�O�j�A���A���F�i�G�K�F�j�A���F�ƕω����Ă����A�Ԗ{�A���{�A�{�A���\���ƌĂ��悤�ɂȂ邪�A���o���Ƃ��Ă̈�т����`�ԓI�����͕ێ����ꑱ�����B

19���I�ɓ��蕶�����i1804�`�j�ɂȂ�ƁA2�A3���������i�����j���� ���� �ƌĂ��悤�ɂȂ�A�\�����ъG���̑��F�� ���t �\���ɂȂ�B����ɁA�Z�҂̓ǐ���A���҂̑������̂ɕς���Ă����B�������ɓ����Ă�20�N��܂ŏo���ꑱ���邪�A�\���͉��w������p�����ŁX�����ԐF�̑e��ɐ���B�܂��A1����9���ɂƕς��A�{���͊���������ɂȂ�A���e�I�ɂ����^�Ȃǂ���^�������Ȃ�A�G�������e�G�Ȉ�ۂ��ւ����Ȃ��B����Ɋ��ň������ʉ�����ɂƂ��Ȃ��āA�S���ɊG��������͂ɖ{����g�ނ��Ƃ�����ɂȂ�A�P�Ȃ�G�������ɂȂ��Ă��܂����B���o����20���I��ڑO�ɂ��āA���̏I�����}���邱�ƂɂȂ�̂ł������B

�܂�A���o����17���I�ɏo�Ƃ�����������ɁA��Ƃ��č]�˂Ƃ������J�̒n�Ŋ��s����n�߂��n�{�i�n���o���j�ɉ߂��Ȃ������B�ɂ��W��炸�A17���I�̌㔼���猃���̖����ېV�����ׂ���19���I�̌㔼�܂ł̖�200�N�ԁA���̓��e�Ɍ������悤�ɕ\���̐F��̍ق�ω������A�ߐ����̈ꕶ�|�W�������Ƃ��Ă͈ٗl�ɑ��������i�Ƃ��Đ��Y�o���ꑱ���A�����ċ��ꑱ�����̂ł������B�ߐ������\����G����O�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

�Ƃ���ŁA�G���{�Ƃ����ꍇ�́A�{������ő}�G���t��������ꂽ�{���܂܂�邪�A���A���߂Ċm�F���Ă����K�v������̂́A���o���ƊG�{�Ƃ̑���ł���B

�G�{�Ƃ����ꍇ�́A�S���ɕ`���ꂽ�G����̂ŁA�����ɊȒP�Ȑ������t���������Ă���{���w�����Ƃ������B�Ⴆ�A���̊G�{�Ȃǂ͑S���ɊG���`����Ă��邪�A��т������������ɗ]���ɋ��̂���ꂽ���̂��w���Ă���̂ł���B�������A���o���������Ƃ��đS���ɊG���`����Ă͂��邪�A�T�ˈ�т�������Ƃ��Ă̋�����Ă���A���̕��͂͊G�̎��͂ɕ������𒆐S�Ƃ������ŏ������܂�Ă���B����ɁA���o���͍�������ɂȂ��č��Ԃ���Ă��A5����1���i���j�Ɗ��肷�鑢�{�ӎ�����ȂɈێ����Ă����B���ĊG�{�́A�傫�����܂߂āA���̋K�i����͎��R�ł������B

���̎��Ĕ�Ȃ�G���{�ł���G�{�Ƒ��o���Ƃ́A���m�ɋ�ʂ��Ĉ����K�v������B���̂Ȃ�A���̑n��ߒ������ʌo�H���̔����i������̗l�����S���قȂ邩��ł���B

�@�@�@�@�@��

���o���̕��w�j�I�ʒu�t���ƊT���ɏA���ẮA�������瑽���̒��삪�₳��Ă������A�Â��͊֍������w�����j�e�x��2������B�u�]�ˏ��R�̎���v�Ƃ������̖`���Ɂu�����B���v�Ƃ����}�������A���o���̎j�I�ʒu���A�㗬�̌䉾���q�� �ėڗ����{ �̍������ɒ�߁A�����ɂ� ���{�� ��z�u���A���̐��{���̏㗬�ɂ͉����r�{�����u���Ă���B���Ȃ킿�A���o���Ƃ͎������㕨��Ə�ڗ��̉e�����ɐ��������W�������ŁA�̕����䒟�Ƌ��ɐ��{�����Y�݂������Ƃ��鑐�o���̎j�I�F���͓I�m�ł���B

����ɋ����[�����ƂɁA���m�{�����o������}�����ꂵ�Ă���_�́A���݂̕��w�j�̔F���Ƃ͈قȂ��Ă���B�������A���m�̗v�f�����o������Ɨ����Ē��{�i���m�{�j�������Ƃ̊T���I�c���́A�����Ă����ɐV�N�ł���B�܂�A�Ԗ{�ȗ��̖�杂≉����Ɉˋ����ď�����Ă������o���̓`���ɂƂ��āA�����{�̉e�����Ɋ��m慎h�~悂ɌX�������\���ƌĂ��W���������̂��A���͑��o���j�ɂƂ��Ĉَ��Ȃ��̂ł��������Ƃ��������Ă���B�������������ɂ����A���i�E�V�����i1772�`88�j�̉��\���́A����Α��o���̓ˑR�ψَ�ƌ����z�Ɋ�Â��A���o���Ƃ͊�{�I�ɏ�ڗ���̕��������ɓW�J���ĕ`�������̂��Ƃ����A�����Ԃ鐮�R�Ƃ������o���j��`�����Ƃ��ł���̂ł��邪�A�@���Ȃ��̂ł��낤���B

�܂��A�Γc���G�w���Ԏ��̂���^�_�x��3�́A��������n�r�ȑ������{���ꂽ�����ŁA����Ƃ���������Ɏ�舤�Ŏ����݂ǂ�Œ��������B�T�������̕W����x����Ă͂����Ȃ��B���z���ɋL����Ă��邪�A�P�Ȃ�l�X�ȑ��o���̏Љ�ł͂Ȃ��A���o���̑n��ߒ���A�\�z�����̕ϑJ�A�L���Ƃ̃^�C�A�b�v�A�}�̂Ƃ��Ă̓����A��҂��H�����鑽���̖��Ɍ��y���Ă��āA���܂��ɐF�Ă��Ȃ��B���o����m���ł̕K�Ǖ������Ƃ����悤�B�������A���݂̌����������猩��A�ւ�����s��ł��邱�Ƃ͓��R�ł���A�L�q�̌��͕s���ł͂���B

�]�ˎ���ɂ�����{�̐���ߒ��ɂ��ē���������s�����Ƃ��ẮA�ю���u�����̖{�ɂȂ�܂Łv��4�ɏA���̂��X�ł���B������A20���I�O���ɏ����ꂽ�Â����̂ł��邪�A�e�{�i��{�j��{�̐}�ł��f���ďڂ����Љ�Ă��đ傢�ɎQ�l�ɂȂ�B�����ň����u�����v�Ƃ́A�����u�B�j�����v�i���\���A�����A���{�A�ǖ{�Ȃǁj���Ӗ����Ă���B�܂�A�ߐ�����ɂ����鏤�i�����ꂽ�Y��Ɋւ��鐻��ߒ��ɂ��Ă̋L�q�ł���B�Y��҂ɋ��錴�e�̎��M�̗l������A����Ǝ҂̏��H�����o�Ė{�Ƃ��Đ��i������A�ǎ҂̎�ɓn��܂ł��A�����̎j���܂��Ȃ���A�s���͂����L�q���Ȃ���Ă���B

�{�����w��̊c���I�ȒB���Ƃ��Ē���O�q�w�����w�k�` �]�˂̔{�x��5�������B���̖{�́A�{�̏����w�I�l�@�Ɋւ��鏉�̑����I�Q�l���ł���A���o�������҂����{�⏑���w�I�m�����m���Ȃ��̂ɂ��ׂ��A�K����ڂ�ʂ��ׂ������ł���B���o���Ɋւ���L�q�͌����đ����킯�ł͂Ȃ����A�u�ܓ���v�u�㎆����v�u�n�{�ނ̐F�\���v�u�G���Ӂv�ȂǂɏA���Ă��ڍׂ����m�Ɍ��y����Ă���B

�ȏ�A�����Ă������������ƌĂ��V���̌����ғ��ɂ���s�����������Ė������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��͂蓖���̋Y��҂Ȃǂ̌����i�ꎟ�����j�Ɋ�Â��Č��Ă����̂��{�ł��낤�B

���̍ۂɗL�p�Ȃ̂��A�є���҂̍]�ˋY�앶�Ɂw��ґٓ��\�����x��6�ł���B���߂��Ă���̂́A��������Y��҂��e�L�X�g�ݏo���܂ł̋�J��쐬�ߒ���������������o���ŁA�\��ɂȂ��Ă���R�����`�̉��\���w��ґٓ��\�����x�i�k�k���d����l�A3��3���A�������q1804�r�N�A�߉���E�q��j�ɁA�t����Ƃ��āA�����O�n�̍����w���V���Y���{�x������ۉ�A3����1���A����8�q1811�r�N�A�߉���E�q��j�A�\�ԎɈ��̉��\���w�I���n�{�≮�x�i����A2��3���A���a4�q1804�r�N�A���c�����Y���q�j�Ƃ��A�\���≜�ژ^���܂߂Č�����̐}�ł��f�ڂ�����ŁA���ߕt���ōZ���{���ɋ��芈��������Ă���B

�@�@�@�@�@��

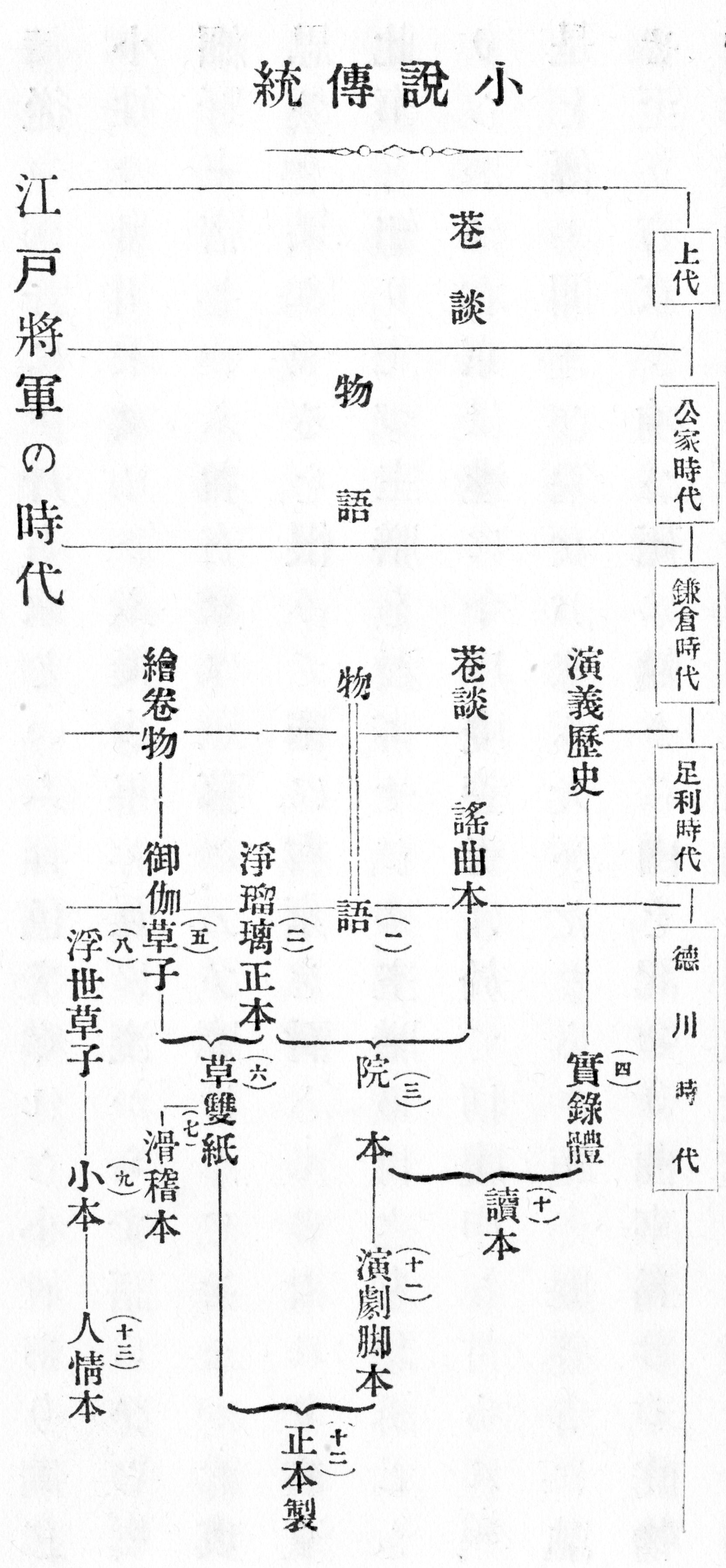

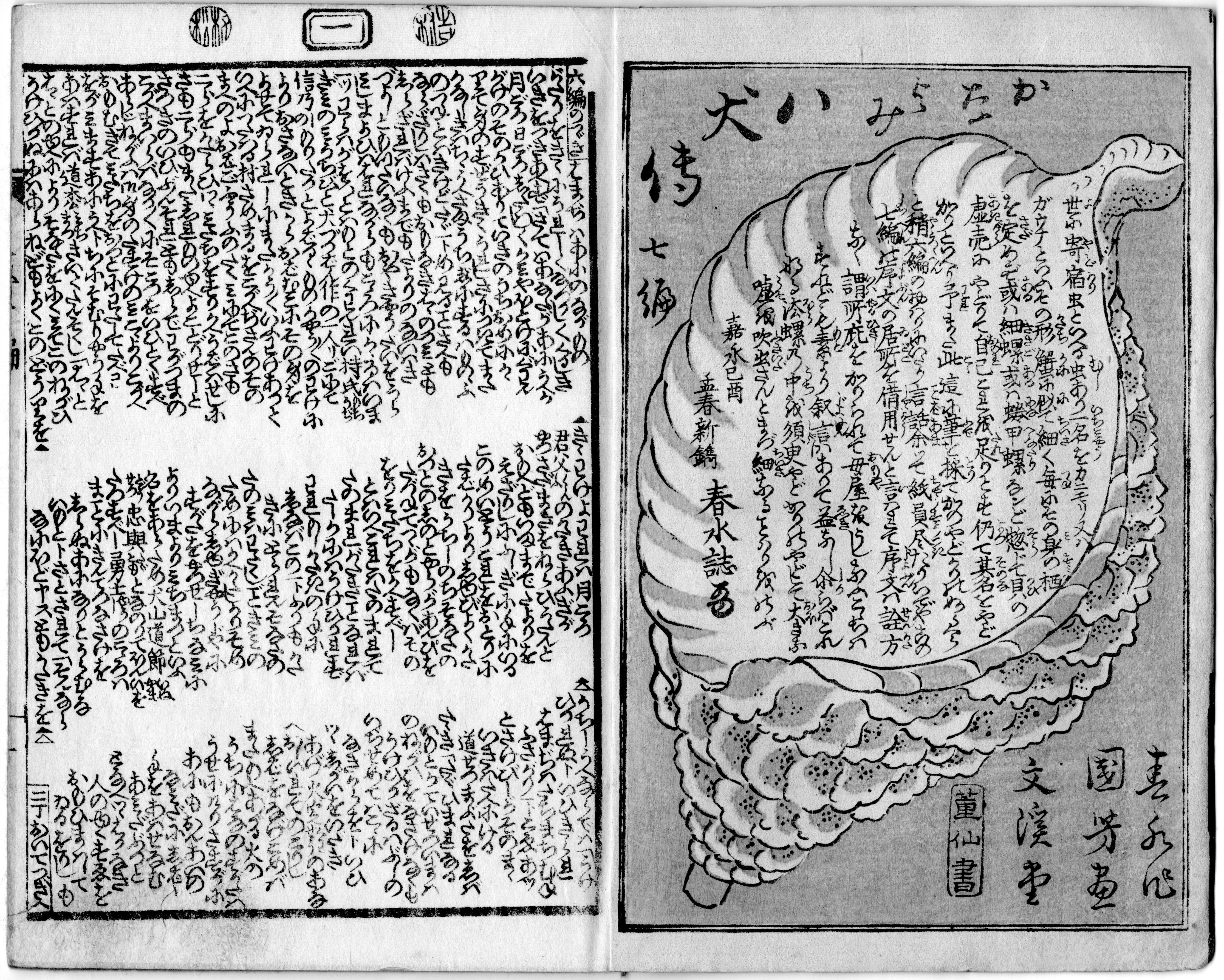

���āA�{�e�ł͒��F��㎡�u�]�˂̖{���v�i�����w���������ٍu���W 9�w�{�̘b�x�A1988�N3���A�������j�������Љ�Ă��铌���R�l�̍����w���t����[�؊�]�x�i����t���A3��1���A�������q1818�r�N�A�a�����s���q�A���m���ɑ���蕶�ɁA���É��s�H�����Ɂj�̈�}�i1�I2�E�j�����グ�Ă݂����B

�����Ɋ�������ɕ`���ꂽ�����������A���͂ɍ�ҁA��H�A�M�k�A���H�A���t���`����Ă���B�����̏o���A���� �哱 ���ꂽ��҂��H��E�l�B�̕��Ƃɋ�����̂ł��������Ƃ���ڗđR�ƂȂ��}�ł�����7�B

���́w���t����[�؊�]�x�Ƃ��������͑薼����͑z�����ɂ������A���퐶���ɂ����邨���̏������A�_�_�A���A���A���킩��n�܂�A���w�G�˂Ȃ���A�l�̖��������A�l�̖����~�����A��r�̋��ȂǂƁA�������[�l�����A���̊�������ŕ`���āA�L���ȉ̕����ʂ̌����Ă�ÓT�e�L�X�g�̃p���f�B�Ȃǂ�p���Ėʔ����������L�������̂ŁA����Ȃ�̌ÓT��ŋ��Ɋւ���m����O��Ƃ��鉩�\�����̌y���Ȃ��̂ł���B

�����Ɏ��������J���̊G�́A�e�L�X�g�̖`���ɐ�����ꂽ���̂ŁA����Α��o���o�̊y�������i���i�͊ϋq�Ɍ����Ȃ������j�������������ʂŁA�u�������̂��߂��g�͂�Đl�X�g�������߂鏊����g�݁v�Ƒ肳��Ă���B

���ɏ������݂�ǂ݂Ȃ���A�K�X���߂������č�Ƃ̎��Ԃ��m�F���Ă������B

�@

�k���l�i�a�����s���q����s�j

�炪�����ɕ`����Ă���̂́A�������ׂ��̂��߂ɏo�Ƃ��c��ł��邱�Ƃ�\�ۂ��Ă���B���������āA���o���̏o�S�̂���������ӔC���Ƃ��āA

�F�������o���Ă��^�_�Ƃ��Ȃ��ցB�킵���������T�����邩������������B�x���������������������������Â�����N��������܂��� �B���ł���������������^�_�B

�ƁA�{�̏o�ɌW���E�l�����ɑ��āu�Ƃɂ��������d�����d�グ��v�ƞ������Ă���̂ł���B�u�����݁v�Ƃ́A�����݂�Ⴄ�Ƃ����ɋs�����Ƃ��납��A�����ɂ���肷�錋�ʂƂ��Ėׂ��邤�܂��b�̂��ƁB���͐E�l���d�����������ʂ�҂��Ă��邾���ŗ��v����Ƃ����̂ł���B�܂��A���o���͐V�t���j���i���Ƃ��Đ����ɔ���o�����K�������������߂ɁA�E�l�B�̍�Ƃ��x�����ĐV�N�̔���o���ɏo���Ԃɍ���Ȃ��Ƒ啝�ɔ���グ���������B���������āA�����V�t�̔���o���ɊԂɍ���Ȃ��ꍇ�́A���̏o�́u��N��։�v��B�܂��N�摗������邱�ƂɂȂ�B�}���Ŏd�����I��点��K�v������Ƃ����_�ɂ����āA��Ԓ������Ďd�������Ă���E�l�B�Ɣ��Ƃ̗��Q�͈�v���Ă����̂ł������B

�������ȍ~�́A�V�t��҂����ɔ���o�����ȂǁA����ɔ���o�������������Ȃ����B�t�V�Ƃ������ڂ͎c����̂́A���ۂɂ͋㌎���Ɋ��Ɏ��N�̐V������o���ꂽ���Ƃ��������B����́A���݂ł��������̌��������O���ɔ���o�����Ƃ������K���ɂ��W����Ă���̂����m��Ȃ��B

���

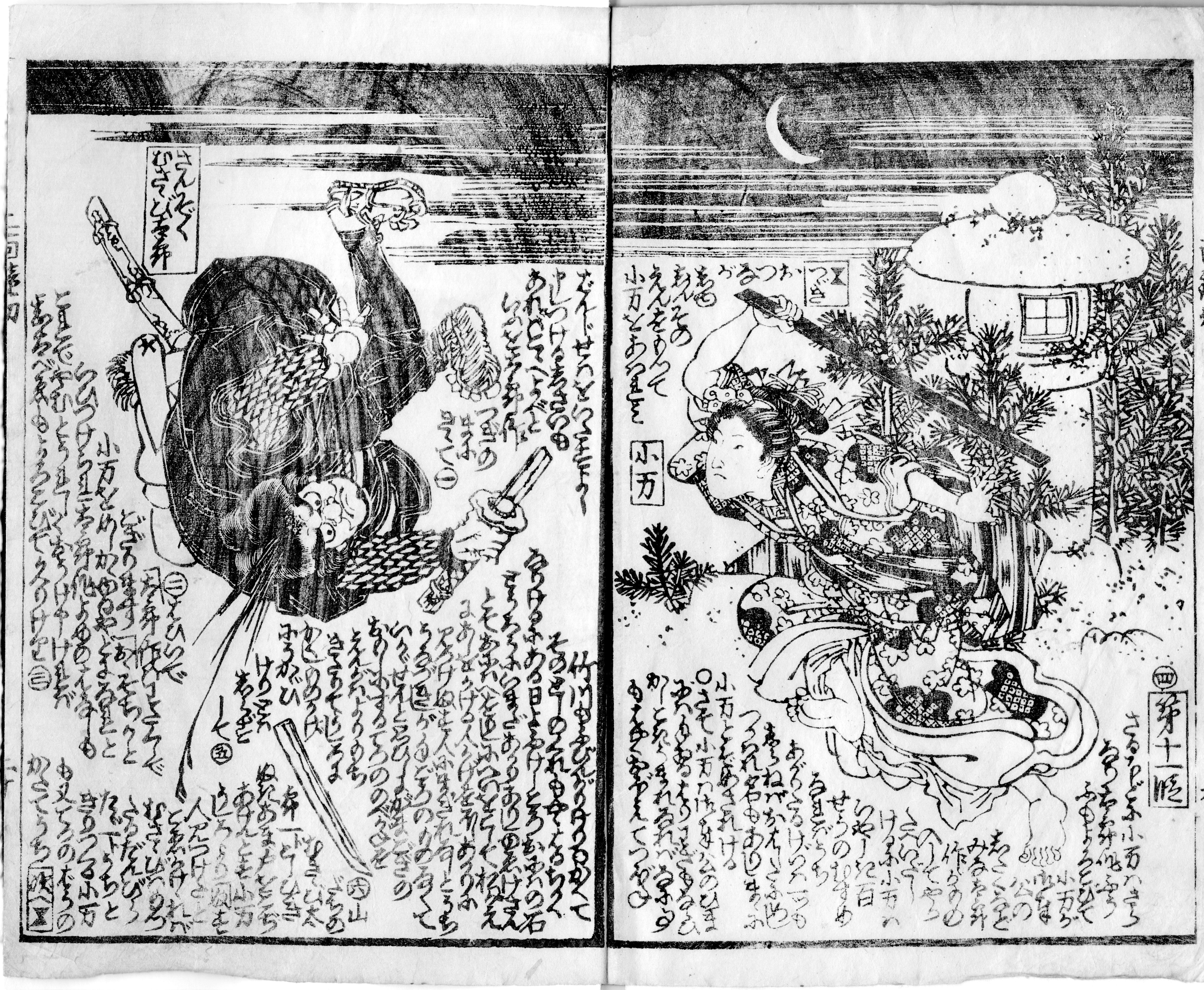

�{��̍�҂ł��铌���R�l�́A�@�R�l�Ƃ��̂����B�R�����`������������t�������ȕ\���Ƃ��ėp�����c�q�@�P���āA��͂莩��̕\�ۂƂ��Ēc�q�@��p���Ă���A�}�G�ł͒����̕��l�Ƃ��Ă��c�q�@���`����Ă���B �Ȃ��A�����͑}�G�ɂ��Ă���e�i�}�G�̉��G�j����҂��`������ŁA����Ɋ�Â��ĉ�H�i�����G�t�j�����������Ă������Ƃ���A���̎������҂̈Ӑ}�ɋ�����̂ł���Ɣ��f�ł���B

���̏�ʂ͍�҂̏��ւł��낤���A�w��Ɏ��M�̎Q�l���ł���w��ב㐌�сx��8�Ə����ꂽ�����\��ꂽ�ؐ��̖{�����`����Ă���B����ɂ͌��Ɛ������ƕM�����u����A�e�{��O�ɂ��č\�z������Ă���l�q�ł���B

�����g�n�������O�̎ŋ�������ɂ��āA�������Ɂu�Ò������d�Ƃ������V�Ђ���A�������w�l�ƂȂ�v���]�ӌÎ��������āA�v�؏W�Ɂu�Ԃ����铹�������Ì��v�̚F��������ƁA���ς��M�c����������o��B��^�_�B

�ƁA��i�̍\�z���v��������ʂł���B

�܂��A�}�G�̃��C�A�E�g�͉������̂悤�ɉ̕���̕����f�i�Ƃ�����悤�ɕ`�����Ƃ����̂ł���B���������A���o���͎���̕���ƌĂꂽ�قlj̕���Ƃ̊W���[���A�o��l�����l�C���҂̎���ɂ���ĕ`���ꂽ��A��ʎ��̂��̕���̕�����ӎ��������̂ł������B�܂��A��҂̈Ӑ}�́A�̕���̐��p��Ƃ������L����R�[�h�ɋ���A�u�����v�u�y���v�u����܂�͗l�v�ȂǂƉ�H�Ɏw������A���̕`�����Ƃ����}������H�ɓ`����ꂽ�̂ł������B

���Ɍf�����̂́A������F�̍����w�c�Ɍ����x�l�҂̍e�{�i15�E16�I�j�ł���B

���̍e�{�ł��A��e�Ƃ��ă��C�A�E�g�Ȃǂ���������Ŗ{�����L���Ă���B�܂��A�m�U���n�m�l�̊��ցn�_�m�O�̊����n�ƌ�����悤�ɁA5��1���̈ӎ�����3���i11�`15���j��4���i16�`20���j�̐�ڂ����Ă���B

�E����ɁA��M�Łu�|����v�i�|�����j�A�u�����₫�͂��Ă�邪�悵�v�i���オ�����Ă�������ǂ��j�ȂǁA����ɒ����ɂ��Ă���H�ɑ���w����������ŁA�������ɂ́u�M�k�����ɂĂ�������v�i�����͍����܂łɏ����I���j�ȂǂƁA�M�k�i�����ҁj�ɑ��Ă��ׂ����w�����������܂�Ă���B

���āA����̍\�z�Ƃ��ẮA���̔����Ղ̎����W�w�������W�x��9��4�A慗@4�u�Òˌρv�̖`�����Ɂu�Ò������d�ɂ��������V������A�������w�l��������F�D���v�Ƃ���̂𗘗p���悤�B����Ɏ���ޑ�a�̏W�w�v���a�̏W�x��10�̊�27�u�슱�v�Ɍ�����u�����������̂قƂ�̂ӂ邬�˂���̂���ɂ��l�܂�ӂ��@�������v�Ƃ����a�̂�t���A�όq����ɂȂ�B��������A���o���u�M�����v��11�܂�A�a���M���̐X�̔��ς����ɉ����Ĉ��{�ۖ��ƌ������A��q��ׂ������A���̂��m��āu���������K�����������a���Ȃ��M�����X�̂���������t�v�̉̂��c���ČÑ��ɋA�����Ƃ����b�Ƀs�b�^����v����A�Ɖx�ɓ����Ă���B�u��^�_�v�Ƃ����͍̂]�˕����ŁA���炵���ƈ����Ӗ��Łu���܂��^�_�v�u���߁^�_�v�ƁA�ǂ��\�z���v���t�������̂��Ǝ��掩�^���Ă���Ƃ���ł���B

�����Ŏ�������ꂽ�ςȂǂ̂悤�ɁA���郂�m���N�߂ĕ��ׂĕt��q���������Ă��u�������v�ƌĂсA�����̑��o�����猩�������ł���B��҂����̍\�z�ɗ��p����Q�l�����́A�����u�ޏ��v��u�ޑ�W�v�A�G���S�Ȏ��T�Ƃł������ׂ��w�a���O�ː}��x��A�������ՂɊւ���`���≏�N�Ȃǂ��W�������u�n���v�ނȂǎ�y�Ɏg����Q�l���ł���B�Ȃ��A���ꂼ��o�T�Ƃ��Ă��錴�{�ڎQ�Ƃ��Ă���Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA���߂�t���Ƃ��ɂ͗��ӂ���K�v������B

���āA��҂��\�z�����̂ɋ�J�������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A�q���E�r�Ɓq����r�Ƃ����̕���� �쌀�@ �����o���ɂ����p����Ă����B���́q���E�r�Ƃ́A�e�L�X�g���\�����鎞��w�i��o��l�����◧��ƁA�`����鎖���Ȃǂ̗v�f�̏W���̂ŁA����Ίm���Ƃ��ĕϗe���Ȃ���g�̂��Ƃł���A�u���b���̐��E�v�u�]��̐��E�v�ȂǂƎg���B����ɑ��āq����r�Ƃ͎��݂ɕϗe�\�ȕ����ŁA���Ƃ��u���Ƒ����v�u�G�����v�Ȃǂ�����B������ɂ��Ă��A�̕���ł����o���ł��A���́q���E�r�Ɓq����r�Ƃ̎��݂ȏ���g�����i�b�������j��A���ւ��ɋ����āA���X�ƐV������i�����ݏo����Ă����̂ł������B

�܂�A���́q���E�r�Ɓq����r�Ƃ����쌀�@�����������Ă���A�̕����o���Ȃǂ̕W���p���������������ŁA��i���e���T���I�ɔc���ł���悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃł���B�d��ȎQ�l���Ƃ��Ắu���E�j�ځv�i�w������Ҏ����W�x�i��j�A��������A�|�\�������ҁA1976�N�����j��A�w�̕�����x�i�ђ˗F��Y�ҁA��ꏑ�[�A1927�N����J�Łj������B

�Ƃ���ŁA���o���̗��j�߂Ă݂�ƁA�̕��ꂩ�痣�ꂽ��ނ�p�������̂������Ȃ������B�G�����̂Ɏn�܂��������́A����ɒ��҉����Ă����X���������Ȃ��Ă����B���̒��҉��ɘA��āA�g����T���������킾���ł͂Ȃ��Ȃ�B���������w�����`�x�w���V�L�x�̖|�āA��s����w��������x�Ȃǂ̌ÓT��ǖ{�w�쑍���������`�x�ȂǗL����̏��^�ȂǗl�X�ł���B�������A����������Ɂq���E�r�Ɛ����đ��o���ɗ��p����Ă������ƂɂȂ�̂ł���B��҂̍H�v�̍��Ղɂ��ẮA���͑����Ȃ����������Ă���e�{������A���ۂɏo���ꂽ�{�Ɣ�r����Ɨl�X�ȏ�����ċ����[���B�Ȃ��A�O�q�����]�ˋY�앶�ɂɏ����́w���V���Y���{�x�́A�e�{�̐}�ł����ڂ���Ă��ėe�ՂɎQ�Ƃł���B

��H

�{��̉�H�͏���t��ł���B���̑}�G�́A�����炭�����̊�Ɏ����ĕ`�������摜�ł��낤�B�����̖͗l�Ɂu�t�v�Ƃ��������Ɛ�̊G�Ƃ���������Ă���B���ɕM���Ăƌ����p�ӂ���Ă���A����ɍ�҂������Ă����e�{��u���A���~���ɍڂ������p�����ʼn������ČŒ肵�A�e�{�����Ȃ���G�̕����𐴏����Ă����ʂł���B

���̑}�G�𒍈Ӑ[������ƁA �� ��12 �ɂ͊G���ɕ`���Ă������Ƃ�������B���o���͊G�ɏd��������̂ŁA�G�̏o���s�o��������ɉe�������B���̂��߂ɂ́A�G�̐�����D�悵���̂����R�ł���B�܂��A���͐l�C�̂����H�Ɏd�����˗����邱�Ƃ��v�����ꂽ�̂ł���B�Ȃ��A���F���肪�{�����\����A����ɋÂ����������p������悤�ɂȂ���G�������A�����i��̊G�t�ɒS�������邱�Ƃ��������B��͂�A���i���l���グ�邽�߂ɁA�ڗ��Ƃ���Ɏ���|�����̂ł���B

���������Ԗ{�̎���ɂ͍�҂͑��݂����A��H���{���������Ă����B���\���͍�҂̎����������������A�����ɂ͖k���d���̊G�������Ȃ����Ǝv����B�����̎���ɂȂ�ƁA�}�G�͎�Ƃ��ĉ̐�h�ɋ����ĒS����悤�ɂȂ�B�ъG�ł����Ҏ����ŋ��̕��͋C��`���̂�茂��Ă������炩���m��Ȃ��B�����̐�h�ł��A���F�ۛ����������A��H�͉̐썑��Ɍ���Ƃ����ǎ҂������悤�ł���B�w���`���������B�x�̏��^�����ł�����ڈi�t����^�w�����ǔ����`�x�i���F�j�Ɗ}����ʍ�w�q��~�b�F��r����䇎��x�i���偁�O��ږL���j�Ƃ���H�̐l�C����ċ���ƂȂ������Ƃɂ��Ă͖ؑ����d�q�w���o���̐��E �]�˂̏o�ŕ����x�i2009�N�A�肩��Ёj�ɏڂ����B

�ȏ�̂��Ƃ��番����悤�ɁA�����G�t�̎d���Ƃ��ẮA�P�Ɉꖇ�G�ł���ъG�̎��M�݂̂Ȃ炸�A�G���{�̑}�G�ɂ��Ă����l�ɑ�Ȏd���̈ꕔ�Ȃ̂ł������B

���āA�t�������������������Ă���B

�R�E�g�A�����̏��n�G�����������D�����āA�Ó��̗������肪���炤�Ƃ��ӂ�����A�������̌����A���n������M���̂������炢���˂ւƌ��Ă��ꂪ�����˂ցB����֓��������������A�E�Ő��|���������������Č���������B

�܂��A�����͓G����������D��������Ó��Ƃ����̕���Ɠ��̉��o���Ȃ����ׂ���ʂł���Ɣ��f���Ă���B�u����܂�v�Ƃ͖����ɂĈŒ��ɕȂǂ�D�������ɖ��ȓ����l�����������o���@�̂��ƂŁA���̔w�i�Ƃ��ẮA�R���̌Â�����A����A���M�Ȃǂ̑哹��z�����̂���ʓI�Ȃ̂ŁA������`���Ȃ��Ɖ̕���̕���Ƃ��Ă͊i�D���t���Ȃ��Ƃ����̂ł���B���̕ӂ�́A��҂����̒��Ŏv���`���Ă����ʂ̏�i���A�̕��ꕑ��̗l�q�ɗ��r���Ă���̂ŁA��H�ɂ��ԈႢ�Ȃ��`����Ă���̂ł���B

�{���Ƃ��ꗂ������Ȃ��悤�ɁA���ɉ�H�ɒ��ӂ��ė~�������ƂɊւ��ẮA�e�{�Ɏ�M�Ŏw����������Ă��邱�Ƃ�����A������e�{���c���Ă���ΎQ�Ƃ��ׂ���Ǝv����B

�Ō�̕����ŁA�u����ɓ������������̂́A�E��Ő�|���Ă��獶��Ɏ����������̂��v�Ƃ����Ă��邪�A���̌��͖ʔ����B�ׂ��ȕ����ɓ˂����݂����Ă���ǎ҂������̂ł��낤�B���̐h煂Ȏw�E�ɑ���\�h���ł���B

�ъG�ŗǂ��`�����̂́A�u�����v�����߂���ʂł���B�����Ƃ́A�f��̃X�g�b�v���[�V�����̂悤�ɁA����̖��ҒB�����h���̂����p�����Ƃ��Ď��͂��ɂݎv�����ꂪ����l�q�ŐÎ~���邱�Ƃɋ���A�����G��̈��ʂ̂悤�Ƀo�����X�̎�ꂽ�ْ����̂���\�}��n�o���Ĉ�ۓI�Ɍ����鉉�o�@�ł���B���o���ł����l�ɁA���h���̂���i�D�ǂ���ʂ�}�G�ɂ���̂ŁA���R�Ɖ̕��ꕑ��̗l���I�ȏ�ʂ��p�o����悤�ɂȂ����B

�����A�G�Ƃ��Ă̑S�̂��ύt���l���āA�e�{�̎w���ɍS��炸��H���l���̔z�u��ς���ꍇ���������B�܂�A�ׂ������x�⒅���̈ӏ��Ȃǂ͉�H�ɔC����邱�Ƃ������A���̈Ӗ��ł͉�H�̃Z���X��H�v���s���Ȃ̂ł������B

�܂�A���o���͍�҂̎w���Ɋ�Â��č쐬�������̂́A�����ɉ�H�Ƃ̋�����Ƃ��K�{�ł������Ƃ������悤�B

�M�k

�M�k�͕M�H�������� �b�� �Ƃ������A���ɕ����𐴏�������E�l�ł���B�ǖ{�ł͊����ɒ��H�Ƌ��ɖ��O���L����Ă��邱�Ƃ��������A���o���̏ꍇ���u�Ό��m���M�v�u�� ��`���F�v�u�M�k ��W�����v�ȂǂƊ����ɖ��O���L����Ă��āA�S�������E�l�̖����m���ꍇ������B�Ȃ��A�{��ɂ͕M�k�����L����Ă��Ȃ����A�`���ꂽ��͖{�l�̎���ɂȂ��Ă��邩������Ȃ��B

���ɕ����𐴏����邽�߂ɂ́A�P�Ɏ������œǂ݂₷�������łȂ��A����Ȃ�̐��m�����K�v�ł������B�������A���m�̓��E�Ƃ��Ă��̎d���Ɍg����Ă����l���������̂Ɛ�������Ă���B�܂��A��H�̖k���d�����։p��Ȃǂ��M�k�����˂Ă������Ƃ��m���Ă���A����W�Ă≪�R���A���{���r�A���������Ȃǂ́A�M�k�����ɋY���悤�ɂȂ����B����A��Ҏ����H���M�k�����˂��\�ԎɈ��Ȃǂ́A���ɂƂ��Ă͏d��ȑ��݂ł������B

���āA���̏�ʂ́A���ɕM���Ăƌ����p�ӂ���Ă���A����ɍe�{��u���A��H�ɂ���ĊG���������ꂽ���p�������~���ɍڂ������ʼn������ČŒ肵�A�e�{�����Ȃ��當������������Ă���Ƃ���ł���B

�T�@�^�_�����n�M�k����R������A�����ꂬ��ɂ��āA���ւU���Ƃ��Ă��܂��܂����B�Ȃ�ł� ���� �Ȃ��@�ڂ����₤�ɑ傫�����Ă����˂ւƁA���������������āA�Ƃ������ނ�T�B�����̐搶�����O�l�����J���ԕt���t�����n�������B

�u�M�k����R�v�Ƃ����̂́A�������������Ƃ����Ӗ��B���̏�ʂɊւ��镶�͂Ȃ̂ł��邪�������ɓ��肫��Ȃ��̂ŁA�����Ő��Ă��܂� �m���ւU���n �Ƃ��Ă��܂����Ƃ����̂ł���B

�u ���� �v�́A�{����ǂޏ��Ԃ����邽�߂ɁA�����Ǝ��ɑ������͂̍ŏ��Ɂu���v��u���v�ȂǓ����L����t�������̂̂��Ƃł���B�G���傫���`���ꂽ���ɏ��������{���́A�G�̗]���ɖ{�����U�炵�����ɂ���K�v������̂ŁA���̕��������֑����������Ă����Ȃ��ƁA�����i�ǎ҂̂��Ƃ��̕��������q��栂��Ă���j���ǂނ̂ɍ������Ă��܂��Ƃ����̂ł���B���̍�������������̂��M�k�̎d���ł������B�Ȃ��A�����ł́u�ԕt�v�Ƃ́A�u�@�v�̑����́u�A�v�A�u�B�v�́u�C�v�ɁA�u�D�v�́u�E�v�ɑ����Ƃ����悤�ɁA�ǂޏ��Ԃ𐔎��Ŏ������u��v�̂��ƂŁA�@�\�͍���Ɠ����ł���B

�u�ԕt�v�̋�̗�����Ɍf�o���Ă����B�f�����͎̂R�����R�̍����w�����ߓ�ʋ��x�����i�����A2��2���A�V��14�N�A�X�������q�A�ˑ��j��19�E20�I�ł���B

�Ƃ���ŁA�����̑��o�����犰�����ȑO�̉��\���܂ł́A�G�Ɍy�����E�ȑ䎌�⊊�m�ȒZ����t�������������̂��̂������A��r�I���͂��Z�������B�������v�ȍ~�A�G���������s���Ă���̉��\���͋����҉�����X���ɂ���A�G�ɑ��ĕ������������Ă������߂ɁA����ɕ������������Ȃ�B

���Ɍf�����̂͋Ȓ��n�Ղ̍����w�����D���莅�|�x�����i����10�N�A�ܓn������ ��A6��3���A�������o���A�ˑ��j��15�E16�I�ł���B�������ƂĂ���������ςɓǂ݂ɂ����B

�����������A�ł��邾�����������������āA�G�̌��Ԃɂ�������ƕ������l�ߍ��ނ����ł́A���҉�����{���ɂ͑Ή��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B���̌��ʂƂ��āA�G�ɕ����ǂ��t�����ɐ摗�肳��鎖�ԂɎ����Ă��܂����̂ł���B�u�������������������旧������ ��������T������v�i�֒��B��w��Y�r�������v�x�����A�����A�k���d����A����11�N�A�X�������q�j��13 �Ƃ�����ŁA�Ђǂ��ꍇ�͊G���Ȃ����������̒����o���Ă��܂������̂�����B

�Ⴆ�A�i�t���̍����w���Ȃ�ݔ����B�x7���i���F��A4��2���A�Éi2�N�A�����������q�A�ˑ��j�̊��������Ă݂悤�B

���Ԃɏ�����z�u���Ĉ�I����m�Z�҂̂U���n�Ƃ��Ė{�����n�܂��Ă��邪�A�����̒ʂ蕶�������̒��ƂȂ��Ă���B�O�i�ɕ��������������� �����Ƃ���������t����Ă��邪�A���ɕ����������Ɠǂނ̂Ɍ��\����B������ �m�����Ă��ցn �Ƃ��邪�A���G��2�������Ă��邽�߂ł���B�ϑ��I�ȍ\���ł͂��邪�A�������Ɂu�Z���̂��͂�ɂ��������b�]��b�������s����v�Ƃ���悤�ɁA�{���͏���������1�I��{���ɏ������̂ł���B

���̕������������Ȃ�Ƃ������ۂ́A�����������當�������̍����Ɍ����Ɍ��������邪�A�������̔��ɒ��ҍ������o�n�߂�܂ŁA��͂�����G�����Ē��҉������ۂɁA�M�k�Ƃ��Ă͏�������������������l�ߍ��ނ��A�������͕���摗�肷�邵�����@���Ȃ������̂ł���B���̂Ȃ�A5��1���Ƃ����ǐ��̍\���P�ʂ́A�ύX���������o�K���Ƃ��đ��݂������Ă�������ł���B

�����ŁA���Ƃ́u�M�k�v�̑䎌�ɖ߂�B�Ō�́u�����̐搶�����O�l�����J���ԕt���t�����n�������v�́u�����̐搶�v�Ƃ͎R�����`�̂��ƂŁA������ŏ��Ɏv�������̂����`�ł���Ƃ���Ă����B���̔������u�����i���債���j���v�Ɛ�^���Ă���̂ł���B

��̓I�Ɍ��Ă݂悤�B���`�̍����w���d���������̋w���x�i�L����A����5�N�A�߉���E�q��j�ɂ͏����̑���Ɂu��椑��v���������A

�\�����q���G�������ׂ��K���Ǒ�����B�{�������u�Ă������������������ɂ������o�W�n�i�������w�����������邪�@���Ȃ�ׂ�

�Ƃ��ām��݂͂��߁n�A�m���ւU���n�A ���� ���� ���Ȃǖ{�����ɋ��܂ꂽ��̐������Ȃ���Ă���B���̍���͋L���ł��邪�A�ǂޏ��Ԃ����������O�l���@�\�I�ɂ͓��l�ȍH�v�ł���B

���Ȃ݂Ɂu�W�n�i�̎��v�Ƃ����̂́A�w��n�i���������x�i���䗖�R���A�����{1���A����9�N�A���^�� �ԉ��v���Y���j�Ȃǂ̉������ł����ނƂ��Ď�苓����ꂽ�u���C�P���� �S����V�H �c�c ���u�o�ԓy 䩁X����v�Ƃ����A5��24������䊿���̂��ƁB�u�w�̎����邪�@���v�Ƃ����̂́A�w�]�k���x�i��������̐��b�W�j�Ȃǂɋ���A�����g�Ƃ��ē��֓n���Ă����g���^���̊w�˂��������߂ɁA���l���u��n�i���v��ǂ܂������A�ǂ݂��˂��^���͐_���ɋF�O����B����ƓV�䂩��w偂�����ė��ēǂޏ������Ŏ����A�����ɉ�ǂł����Ƃ������b�ł���B

�]�ˎ���̕����K���◬�s��ȂǂɏA���Ă̒m�����Ȃ��ƁA�����@���ɓǂ܂�Ă�������������Ȃ��͓̂��R�ł��邪�A�u�הn�i�̎��v�̂悤�Ɍ���ł͌����ď펯�I���Ƃ͂����Ȃ��m���⋳�{���A�������Ȃǂň����Ă���̂�m��A�����̋��{�Ƃ��Ă͌����ē���Ȓm���ł͂Ȃ��������Ƃ�������̂ł���B

�؎t

��E�l�̂��ƂŁA���t�A���H�A�����t�Ƃ������B

��H�ƕM�k�������������i�ʖ{�Ƃ��j�𗠕Ԃ��Ĕɓ\��t���ď����ꂽ������]�ʂ��A�������Ȃ����������Œ���̂ł���B������A�Ⴂ������e���ɒ�q���肵�ďK�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����x�ȋZ�p��v������E�ł������B�ނ�p������⽍��Ƃ͑S���ʂ̋Z�p�ł��邪�A���k�Ȃǖ؍ނ�p�������q�Ȃǂ́A���t�̎d���̔��e�ł������悤���B

���t�̎d���Ԃ�����Ă݂悤�B�؎t�͖ڂ����g����ׂ�����Ƃ��������A�`���ꂽ�؎t�̐}�ɂ͊ዾ���|���Ă�����̂������B���̏�ɔ���]�ʂ�����u���A���{�͓ʔň���Ȃ̂Ŕ��]����������G�̕������c���āA������Ȃ����������ō���Ă���B�����̕��ɐn��������Ă��āA�ꌩ����Ƒ�ϊ댯�ł��邵�A��Ƃ��ɂ������ł���B�������A����₷����D�悵�Ĕ���]���Ă��܂��ƁA�l�X�̕�������n�����邱�ƂɂȂ�A���ʓI�ɐ��t�����鎞�Ɏ���n�A�������|�����č���̂ł���B���̂��߂ɁA�����Ĕ���]�������ɒ����Ă���l�q���Ɛ��������B

�E���ɂ͍�������u���V�i���������т��d���j�⏬���Ȃǂ��u����Ă���B���݂̒������͊ۓ��i���~�j�A�Γ��i��o���j�A�p���i�O�p���j�Ȃǐn��̌`���قȂ鑽�킪�����邪�A�����A�ؒ��Ɏg�p����̂͏��������ł������悤���B���̉E�e�Ɍ����Ă���̂��ؒ��ł���B�L���ʐς��������ɂ́A�����ɂ͕`����Ă��Ȃ����w��p�����̂ŁA�ؒƂ��K�v�Ȃ̂ł������B�܂��A���̂ق��ɕK�v�ȓ���Ƃ��Ă���������B����́A�̕\�ʂ��ɂ���̂ɗp����ꂽ�B

���t�� �ƌ� �Ɏ����X���Ă݂悤�B

���꒚�n�Ƃ��ǂЂɃn�������B���b�g�����@������������炤�B�����������B�������J�~��A�������������r���̏��Ƃ�����@�������E�����B���ł����������Ė�������������˂Ȃ�ʁB

�u���̈꒚�͓r�����Ȃ��ׂ��������������ĕ�����v�u�����ƁA����͑��_�t�������낤�A�悭�o�Ă���z���v����s���Ă���B���̃W�������ɔ�ׂđ��o���̉����͕�������������ɁA���̑��_��̂ł��邩��A�Ȃ������ςȍ�Ƃł���B���̌�ɗ����u��v�u�J���v�u����v�u���t�v�Ȃǂ́A������ׂ��ȓ_�X��ׂ��������{���p���ĕ`����鎖���ł���A�z�l�ɐ_�o���g���萔�̊|���钤���������͔̂؉��E���i�؉��������j���Ƃ����Ă���B

�u�����d�グ�āA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂́A���t�ɂƂ��āA����������d���͏I���A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ���������ł���B����A��҂ɋ��� �Z���i�Z���j��Ƃ̌��ʁA�����ӏ����C������Ƃ����d�����҂��Ă����̂ł���B������ꍇ�ɂ���Ă͐��x�ɋy�Ԃ��Ƃ��������B�C���́A�M�k�̏����ԈႢ�̏ꍇ���A���t�̒��葹�Ȃ��̏ꍇ�����������A�������^�т��鎞�Ɉꕔ���������Ă��܂����肷�邱�Ƃ���������14

���ɍZ���{���f�����B�������퐴�̍����w���D杁x64���i�����d��A����11�A�ۉ��S���Y�A��ȏ��q��w���j14�E15�I�ł���B

�����Ɏ�n�Œ������������܂�Ă���B�������A���̖{�ɂ͒��������̏ォ������ς݂̎����Y�t����Ă��邪�A����͌ォ��N�����t�������̂ŁA�{���͂Ȃ��������̂Ǝv����B ���Ȃ݂ɁA�����Ɋnj��ɓ������Z���{���������A���{�̋֊��ɐG���悤�ȏꍇ�łȂ�����A��҂ɂ��Z���i�K�ł̉��e�͂Ȃ������悤�ł���B

����ɂ���A�C���ӏ��ɂ��Ă͓��Y�ӏ��̔����H����킯�ł��邪�A�����i�ۛ��j�Ƃ����āA����������̔�[��������ĐV���ɓ����傫���̖ߍ���ŕ\�ʂ�ɂ�����ŁA�����ɒ����������𗠕Ԃ��ɓ\��A���̕��������蒼���̂ł���B

���z���Ă���{������̍��Ղ����t���邱�Ƃ͔�r�I�e�Ղł���B���؉ӏ��̕\�ʂ̍������S�̂Ƃ͈قȂ�ꍇ�������A�o�������Ă���Ύ����Z���Ȃ�A��������ł���Ύ��͔����Ȃ�B����ɁA���������̔��������͖̂{���𐴏������M�k�ł͂Ȃ����Ƃ������A���̂��قȂ�ꍇ�������B�܂�A�ꌩ�������ɉ��ƂȂ���a����������̂ł���B

�ŏ��Ɏg��ꂽ���A��ɕʂ̔����w���i���j�������ɁA�W���ύX���ĕʂ̃e�L�X�g�Ɍ���������Ƃ�����₂������邱�Ƃ������B���̏ꍇ�������{�����B���������ₖ{�̏ꍇ���A�����ꂽ����Ȃǂɂ͈�a������������̂ł���B

�Ȃ��A�o�Ɋւ��镪�Ƃ̒��ŁA�����ƂȂ�̂����t�i�؉��j�ł���B���t�����Ȃ���Δ@���Ȃ�{��������邱�Ƃ͏o���Ȃ�����ł���B�܂��A���̍D�F�{�Ȃǔ@�o�����ċ��ׂ������Ă����̂����t�����ł���A���{�����̂��Ƃɂ͋C�t���Ă��āA�����������߂�Ƃ��ɂ͔؉����Ԃɑ���K�������������̂ł���B

���ē�\���I���ɁA��@�ȕ����c�Ƃ��`���邽�߁A��ʂɈ�����ꂽ�s���N�`���V�i�L���j���A���O�d�b��g�C���ȂǑ��������ɓ\��ꂽ�����ɁA�x�@���͂��u���t�h�~�@�v�́u���t�����ړI�U���߁v�ɋ����āA�����Ĉ���Ǝ҂�����܂����̂Ɠ�����@�ł���B

����

�u���v�Ƃ́A���t�̂��Ƃł���B�ɖn��h���Ď����ڂ��A�ォ���n�A�Ő�������E�l�ł���B

�G���ώ@����ƁA��O����������������̏�ō�Ƃ����Ă��邱�ƂɋC�t���B�����́A��{�I�ɏ��ɍ����Đ������Ă���̂ŁA�͂������₷�����邽�߂̍H�v�ł��낤�B����̂悤�ɑ���ŗ����č�Ƃ���̂Ƃ͈Ⴄ�ׂ��Ȕz�����������Ă���̂ł���B�܂��A��Ɏ����Ă���ۂ����̂��n�A�ƌĂ�Ă�����̂ŁA�r�����R�Ȃǂ��Q������ɂ����c��|�̔�ŕ�݊����ǂ�����������p�̓���ł���B���t�͎����Ŕn�A���������C��������o����K�v���������B ���t�̉E���ɂ͑傫���i�n�т�p�����j�����ƁA�傫�Ȍ����u����Ă���B���ɖn�����Z����������ō��тŔɓh��̂ł���B�O�ɂ͂��ꂩ�琠�邽�߂̘a���A���E�ɂ͐����������ςݏグ���Ă���B �܂��A�r������痂����j�����`����Ă��邪�A��ʂɐ���ɂ͘r�͂��K�v�ł������B�������A�ꖇ�̔ň�x�ɐ����͓̂�S�����x�������Ƃ����B�����̍ۂɖ��C�M���������琅�����������₷���Ȃ�A�܂��؎��̂��M�Ŕ���̂ŁA��ʂɐ���ꍇ�͈�ӗ�܂��K�v���������Ƃ����B

����͎��ۂɃ��[�N�V���b�v�Ŕ𐠂����o��������̂ŗǂ�������̂ł��邪�A�����͊ȒP�����Ɍ����āA���͊��ɐ���ɂ͑�ςȌo���ƋZ�p�Ƃ��s���Ȃ̂ł���B�O������Ɏ���C��^���Ă����K�v������A���ɒ��N�g�p���Ă��Ȃ��Ɉ��̐��C��ێ�������̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�܂��A�s�̖̂n�`���g���ꍇ�ł����ɔZ������p�ӂ��A���ɂ͌Ђ������Ďg�p����Ƃ����B�����K���Ȍ����̏����Ȟ����Ɏ��C��^���Ă���g�p���Ă݂����A���̋z���͂��l�����Ē������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��ɑ��o���̂悤�ɍׂ�������G�̓����Ă��镨�́A�ψ�����Ȃ�����͎̂��ɓ���B�n�̐������������Ă����̂Ŗn�̔Z�x�����ɕۂ��Ƃ��A�Ɉ�l�ɖn���ڂ���̂��A�S�̂ɕ��ϓI�ɗ͂������Đ���̂��A�S�đf�l������ɂ��ďo����Z�ł͂Ȃ����Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B���̌o����́A���܂ʼn��̋C�Ȃ��ɐG��Ă����{������ڂ���V���ꂽ�ƈ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

���āA�؎t�� �ƌ� �Ɏ����X���Ă݂悤�B

������ō��������n ��T ��肾�B���ꂩ�����������|��ƁA���ӂ��߂����B���b�g�O���� �F�� ���������B�����@��Ȃׂɂ�@���Ƃނ�������ցB

��T ���u�Ăւ��ցv�Ɣ�������̂��]�˂��q�炵���B�u�����̐����Ƃ͑�̏I������B���Ɂu�v�̕��Ɏ��|����A�����d���̏I��肪�����Ă���v�Ƃ����̂ł��邪�A���́u�v�Ƃ����̂��ǂ�������Ȃ��B�{�́u�v�ƍl����ƈ�ʓI�ȑ��o���S�ʂ��w���ꍇ�����邪�A�����ł͒��O�ɍ����Ƃ��邱�Ƃ���A�u�v�Ƃ́A�{��G�K�F�\���̉��\���Ȃǂ������Ă���Ƃ����@�ł���B���͂��̕������N���炢�܂ŁA�ъG�����t�\����p�����Ɋȑf�Ȗn���̊O���ӂ���������\���d���Ă̌��{���A�����̗����łƂ��č���Ă������Ƃ��m���Ă��邩��ł���B

�u�O���i�\���j�̐F�����v�͋ъG�����t�\���� �d�����i���F����j�̂��Ƃł���B�u��Ȃ��i�O��j��ƂŏI��点��͖̂������v�Ƃ����̂́A���F����̏ꍇ�͐������F���Y���Ă��܂��Ă͍���̂ŁA���̈��̈ʒu�ɐ����悤�Ɂu ���� �v�i���� ���s ���߂ɁA�̍����Ɖ����A�����̊p�ɁA�킴�ƒ���c�����_���j���g�p����B�������A�⎆�̏�Ԃɋ����Ă��������ɒ�������K�v������A�n����F�ɔ�r����ƍ�Ɨʂ������������Ȃ�B���̏�A�n�p�� ��� �ȊO�ɁA�����F����F�����邽�߂ɁA�F�� �̖�������������Ƃ��J��Ԃ��K�v������B����ɁA�O�ɐ������F�̕����������Ȃ��ƁA���̐���Ɏ��|����Ȃ��B���ɂ́u�{�J�V�v�Ƃ����A�G�̋��h������G�ꂽ�G�ЂŐ@���āA�F����Z�W���������ω�������Z�@���{������A�u�^�����v�ƌĂ�钤�����ɊG�̋��h�炸�Ɏ����ڂ��A�ォ���]�ȂǂŎ������������t���邱�Ƃɂ���Ď��ɉ��ʂ����A�����̖͗l�Ȃǂ𗧑̓I�Ɍ�����悤�ɂ���Z�@���{�����ꍇ���������B����ɁA�_�p����Ȃǂׂ͍����ӂ����Ήp�����n�i�����̔Z���n�j�̏�ɎU�炵���P�œ\��t���ăL���L���ƌ�����悤�ɂ���Z�@�ŁA��ςɎ肪�|����B���̂悤�Ȏ萔�̊|���鐠���Ƃ́A�O��ł͓��ꖳ�����낤�Ƃ����Ă���̂ł���B

���t�ɂƂ��āA���o���̖{���Ȃǖn��F�̐���͊y�ȍ�Ƃł������ł��낤�B�ނ���A�ъG��o���̊O���i�\���j����G�Ȃǂ̂悤�ɋÂ��������Z�@��p�������̂ɂ����A�Z�ʂ������ł����̂ł������B

�@�@�@�@�@�@��

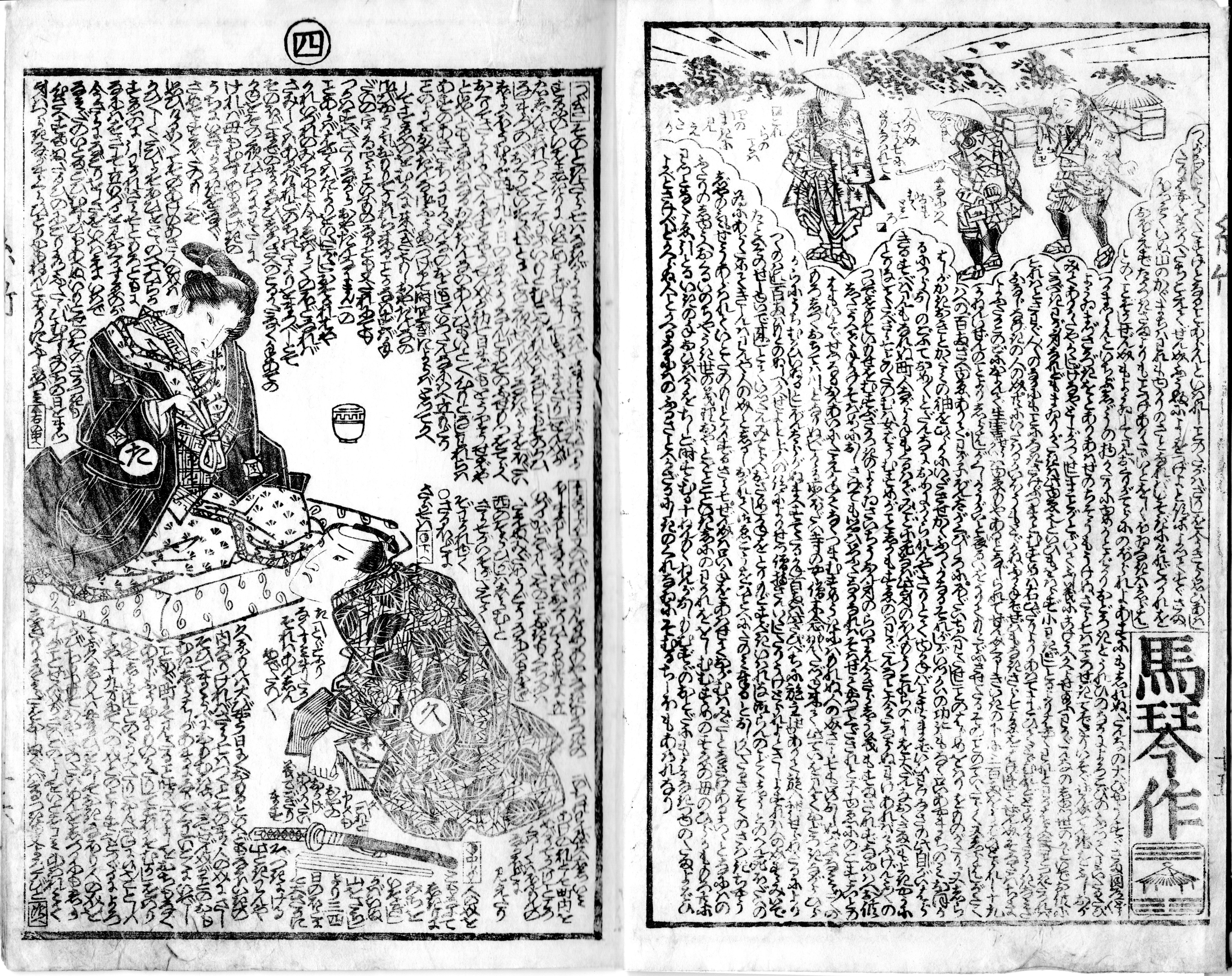

�����܂ŁA���o���̑}�G��}�̊G�ƕ��Ƃ��ׂ������J�ɁA���ߓI�ɓǂނ��Ƃɋ����āA�����̑��o���̏o�H�������Ă������A����オ�����{���{���Ĕ���o���܂łɂ��ẮA�O�q�����w�I���n�{�≮�x����������Ă���̂ŁA���Ɍf���Ă����B

�@�@���\���w�I���n�{�≮�x �i�\�ԎɈ����A2��3���A���a4�N�A�����j�A4�E5�I

���̐}�ł��番����悤�ɁA����オ�����{���͊e���� �܈� �ƌĂ��O�p�`�̑�ɏ悹�Đܖڂ�t���Ĕ����ɐ܂�A���� ���� ������i1�����珇�ɕ��ׂ�j�̂ł���B�ȉ��̍H���́A���̐�̒��ɕ`����Ă���̂ł��邪�A�X�ɁA���g�𑵂��������i�V�n�ƒԖڂ̎O���j�����ύق����A����オ�����\���̏�ɖ{���̑���u���������g���ĕ\���̗]��������ɐ܂荞��ŌЕt�����A�E����4���E���Ď��ŖD���āu�l�������v�ɂ���B�������ɂ͓X���Ŕ���o���Ƌ��ɁA�������i�w���q�Ŕw�����Ĕ�������j�ɏo���A���X�̖{���Ȃǂւ��z�{����B�������āA�ڏo�x���V�N���}������킯�ł���B

�Ƃ���ŁA���o���̐���ߒ����傫���ς��̂́A����10�q1877�`86�r�N��Ɋ��ň�������y���n�߂����ł���B���o�������ʼn��̔g��ق�邱�Ƃ͏o�����ɁA���s���낪�s����̂ł��邪�A���ň���̍H���ł͖{���̑g�ł��I����Ă���łȂ��ƍ�҂��}�G�̉�e��`���Ȃ��̂ŁA����ł͏o�łɊԂɍ���Ȃ������B�܂�A���o���������������ƁA�}�G�ɍ�҂��֗^������őS���G���Ƃ����`�Ԃ͌����I�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���B���̌��ʂƂ��āA�ъG�����t�\������������{�ł����Ă��A���g�͊����{���ɑ}�G������������ꂽ���̂ŁA���͂�o���Ƃ͌ĂׂȂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł������B��̓I�ɂٍ͐e�u�������|���{�̏o�Łv��15�ŁA�w�ޔ����`�����x��16�̗�����グ�����Ƃ�����B�܂��A�������q�w�����̍��� �\�]�˕��w�̏I���Ɠ]���\�x�i��g���X�A2024�N2���j�����Q�ƒ��������B

���āA�{�e�ł͐G����Ȃ��������A���e���i ���M �j��E�l�̎�Ԓ��A�����I�Ȕ̔����i�A�o�����Ɋւ��ẮA����ꂽ�����͎U��������̂́A�K���������̑S�̑����𖾂���������킯�ł͂Ȃ���17�B

�������A�����O�n���u椖{����َq�ɂāA���Ԏ����ʉَq��v��18�ƋL���Ă���悤�ɁA�ǖ{�͔��ɍ������������ߎ�Ƃ��đݖ{����ʂ��ė��ʂ��Ă����B�ߐ��������ł͍ł��i���̍����������ǖ{�ŁA�����̂̏�����A�����̍l�ȂƂ��{���Ɏ�������Ă����B����A���o���͔�r�I�����Ōl���w�����ēǂނ��Ƃ��o�����B�������ݖ{����ʂ��Ă����ꂽ�̂ł��邪�A���̏ꍇ�͑ݖ{���d�l�Ƃ��Ĕ����{�Ɏd���Ă��A�ъG�����t�\���������Ȃ��̍ق̂��̂��������B�ݖ{�����w�����ĕ����Ƃ��ȂǁA���{�T�C�Y�ł���Ɠǖ{�Ȃǂ̔����{�Ƒ��킸�Ɉ������s�ւł���������ł���B

���̑����炢���A�ǖ{�͎d���݂Ɏ��Ԃ��o����|�����A����������������邽�߂ɂ́A��Ƃ��đݖ{����Ƃ��Đ��N�Ԃɂ킽���Ĕ��ꑱ����K�v���������B����A���o���͒��������Ȃ���r�I��y�ɏo�������A��{�I�ɂ͔���o�����N�ɂ�����ʂɂ͔���Ȃ��̂ŁA�ǎ҂̕]�����ǂ��Ȃ�����s���������Ɨ��v���オ��Ȃ������̂ł���B

�Ō�ɁA�ю�������ŋ�����ꂽ�}���Љ�Ă��������B

�Ȓ��n�Ձw[�q��]�R������x�i�����A6��2���A����14�N�A�ە��j30�E�B

��҂���Ɏ����Ă���͕̂M�ƍe�{�ł��邪�A������ɕ`���ꂽ�肪����ɕK�v�ȕ��Ƃ��āA�����A���A�������A�M����K�A�����A���������Ă���B�܂��A�E���Ɂu���r �v�ƕM�k�����L����Ă���B

������H���A���o���n�������Y�ɂ����鏊�Ȃ��������Ȃ�ǂ��A���������Ȏq���{�������Ȃ��炸�B���n�X�ɂ��]�͂��A����A��H�A�M�k�����A���A�؎t�A���A�d���āA�\�������A����l�Ƃ����a���Ȃ�n�����B ���̒�������̂݁A�n�߂���I��܂Ŏ���|����̂������B ���ւA�������E�����߁A��������A �����l�ցA�G���A���������āA �b���x�݁A�������{���Z���A�������Z���n���x���O�x�����y�Ԃ��Ƃ���B���]�A�O���\���������A��������������炸�B ����o�������������ϐ��������v�����݂��z���@���}�������A�����l�����Ȃ�����E�����������邱�ƁA����������V�k�S�Ȃ�B�߂ł����^�_�B

���̋L�q��ʂ��āA����������u���v��A�\��������́u�\�����v�Ȃǂ̋Ǝ҂��������Ƃ��m�F�ł���B�\���͕ʍH���ł��邱�Ƃ͒m���Ă������A��҂̎�ɂ���e�͊nj��ɓ����Ă��Ȃ��B�����ɏ�����Ă���u�O��\���̒����v�Ƃ́A�\���̈ӏ��ɒ��ڍ�҂̈ӌ������f����Ă������Ƃ�����ɑ�����ƌ��Ă悢�̂ł��낤���B

�܂��A�̂�������Ă����u�����ŏ����ꂽ���o���̓ǎ҂��w���q�ǂ��ŁA�ǖ{�̓ǎ҂͐��N�j�q�v�Ƃ��������́A�ߔN�����������B���o�����w���q�����̓Ǖ��ł���Ƃ������O�͈�т��đ������Ă������A���ԂƂ��ẮA���ꂼ��j���̕ʂȂ��ǎ҂��l�����Ă������Ƃ̏؋��͖�����硂��Ȃ�����ł���B

�ؓ��ꡂ́u���쎞��̏����́A�����ȏ㑐�Ԏ��Ȃ̂��B����b�����ĊՋp����킯�ɂ͂����Ȃ��v��19 �ƋL���Ă���B�Ȓ��n�ՂɐS�����Ă��̖|�ď����̈Ӌ`���咣���Ă��镶���ł͂��邪�A�X�����ׂ��ł���B�܂��u��S�\�N�]�̗��j��L���鑐�o���̑}�G�́A���Ȃ����ς����Ă���O�\���R�}�ɂ̂ڂ����v�Ǝ��Z���ꂽ�͖̂ؑ����d�q���ł�����20�B���̑��o���Ƃ����������������W�������́A�������̕ЁX���鏬�i�̏W���̂ɉ߂��Ȃ��B�ł͂��邪�A�����w�������i�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ���X�ɉۂ���ꂽ�d�v�ȏh��Ȃ̂ł���B

�@�@�@������

�{�e���M���ɋ��R�u�������{�ɂȂ�܂Łv��21 �Ƃ����`���ň������ю���̕��͂Ɠ����^�C�g���� �L�� ���C���^�[�l�b�g��Ō��|�����B���̋L���́A����ɂ����鏬���̏o�ł̗l�����A�V���ЂɎ�ނ������|���^�[�W���ł��邪�A�v���f���[�T�[�Ƃ��Ă̕ҏW�҂̎d���A�����čZ�{�A�����A�L���Ƃ����o�ʼnߒ��A����ɎG������P�s�{�A���ɖ{�ւƑ�����ω������Ċ��o�ł���邱�Ƃ��Љ�Ă���B

�����[�����ƂɁA���̓�́u�����̖{�ɂȂ�܂Łv�Ƃ������͂́A��{�I�ɏo�ʼnߒ������Ƃɂ���ĒS���Ă��邱�Ƃɂ��ĉ�����Ă���B�C���^�[�l�b�g�̕��y��������ɂ����Ă��A���}�̂ŏo�ł���鏤�i�Ƃ��Ă��������܂߂���y�Ǖ��̐���v���Z�X�̌��^���A�������]�ˎ���Ɋ��ɐ������Ă������ƂɋC�t�����ꂽ�B

��

��1. ��������͌y�ւȈ���p�ł��������߁A���݂��������y����̂悤�ɁA����̌���ꂽ�l�Ƀe�L�X�g��������ꍇ�͏d��ł������B�������A���{��̈���ɂ́A�����A�������A�J�^�J�i����i�����ȊO�̋L�q�L���j�ȂǁA����̊�����p�ӂ���K�v���������B����ɁA1���i���͎����B2�ł̂��Ɓj�܂���2�����Ƒg��ł́A�K�v����������������߁A����������K�v�ɉ����ĕ������K�v���������B�g�p���������͈�U�o�����Ă���A��������g��ł͈������Ƃ������@���J��Ԃ����̂ł���B���ʂƂ��āA1�����S�̂̔ł��c�邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B

��2. �֍������w�����j�e�x�i���ŁA��a�Ԃ�����B1890�N4���A���`���{�X�j

��3. �Γc���G�w���Ԏ��̂���^�_�x�i���ŁA�m���B1928�N11���A��v���@�j

��4. �ю���u�������{�ɂȂ�܂Łv�i�w���`�X�]�x�A�H��������ҁA1925�j�����B319�`350��

��5. ����O�q�w�����w�k�` �]�˂̔{�x�i1995�N�A��g���X�j

��6. �є���ҁ@�]�ˋY�앶�Ɂw��ґٓ��\�����x�i�e��A�Z���A���߁A1987�N�A�͏o���[�V�Ёj

��7. ���̐}�Ɋւ���ȉ��̋L�q�́A���Ƌ��ނƂ��č쐬���g�p���Ă������W�����ɑ啝�ɏC�����M�������̂ł���B�Ȃ��A���̃��W�����͑�ȏ��q��w�̑��e�E�e�L�X�g�������Ŏ��{�������[�N�V���b�v�u�Ŗ𐠂��Ă݂悤�v�i2019�N12���j�ł��g�p���A������u���[�N�V���b�v�L�^�v�i�u�������N��v��13���A��ȏ��q��w ���e�E�e�L�X�g�������A2020�N11���j�Ɍf�ڂ����B

��8. �w��ב㐌�сx�́A���̒��C�v���Ҏ[�����ޏ��ł��邪�A�����ɕ`����Ă���͉̂���3�q1675�r�N����{23���̘a���{�ł���B

��9. 824�N�ɕ҂܂ꂽ�w�������c�W�x50���Ɏ��I�̌�W20���A����W5�������������́B��������ɓn���A�u���W�v�܂��́u�W�v�ƌĂ�A�L�����ǂ���Č�̕��w�ɉe����^�����B

��10. ����������B���c3�q1310�r�N�������A����̕��������Ƃ����B���t�W�Ȍ�̉ƏW�A����W�A�̍��A�S��Ȃǂ���A�]���̐�ɘR�ꂽ��17350�]����W�߁A�l�G�A�G�ɕ������A�ޑ�ɍו��������́B

��11. �u�R�����v�v�u�����v�u�~��v�u���V���v�u����̎�v�u�r���ہv�u���I�����v�ȂǁA��������ߐ������ɂ����ė��s�������o�߂ƌĂ���蕨�̈�B��ɁA�Ï�ڗ��ɂ��r�F����A����ɓ��ڒ|�c�o�_��̎��㕨��ڗ��w�b������������x�i����19�q1734�r�N�����j�ŗL���ɂȂ����B�ʏ́w�����t�x�B����͏���l���̖��B

��12. ���͔ɌЂœ\��t���ē]�ʂ������ƂŁA���ꂢ���C���������Ă��璤��̂ň�邱�Ƃ͂Ȃ��B������������Ă���Ȃ�A���̖{�͒����Ȃ��������Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂�A���ƌ������悤�Ȑ������݂��Ă��A�o���ꂽ�{�ł���A����͔��ł͂Ȃ��B

��13. ���́A�֒��B��w��Y�r�������v�x�i�����A�k���d����A����11�N�A�X�������q�j�̏����u���o����Ӂv�́A���o���j���L�q���Ă��ċ����[���B���̑��A�����̋Y��҂̑��o���j�Ɋւ��錾���Ƃ��ĎR�����R�u���������������v�v�i�w�e�擶���u�x��10�ҁA��z�V�L����A�Éi���q1848�r�N���A�R�{���g�j��A�L�X���l�i�����_�D���j�w������ԉ��闒�x�i���������o���A����14�q1881�r�N���H���A�~��������A���� �҉������Łj���Q�l�ɂȂ�B

��14. �������A�n�Ղ̏����c�������̂ɋ���A��҂ɂ��Z�����s��ꂽ�͍̂����̎���ɓ����Ă��炾�Ǝv���A���\������ɓ��l�̗Ⴊ���������ǂ����͕s���ł���B

��15. ���،��u�������|���{�̏o���v�i�u�ǖ{�����V�W�v11�W�A�ǖ{�����̉�A2020�N2���j

��16. �ݒ�����A�L���A����A���V��A�����A65���i59�҈ȉ������j�A�O��2�q1845�r�N���疾��18�q1885�r�N�B

��17. ������u���o���̑��{�`�ԂƉ��i�v�i�u�ߐ����Y�v56���A�ߐ����w��A1992�j�A��䐴�A�s�ÉĐ��ďC�w��Ƃ̌��e���x�i���؏��X�A2015�N�j�ȂǎQ�Ƃ̂��ƁB�������A���o���Ȃǂ��]�ˎs���ŏ�ɓ��ꉿ�i�Ŕ����Ă����Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA�������i�ɂ��Ă͐V�����̔��@���s���ł��낤�B

��18. �����O�n��w�q���q�O�{�b�g���ܕD�r �̉S�ԊX�n �x���i���������{�^�ǖ{�A3��3���A�̐썑���A����6�q1809�r�N�A�߉��������j

��19. �ؓ��ꡁu�V�p�ߓn���̉�z�v�i�u����c���w�v229���A�吳14�q1925�r�N3���j

��20. �ؑ����d�q�w���o���̐��E�x�i�肩��ЁA2009�N�j

��21. �k�ݖ��q�u�o�ŎЂ̂��d�� �������{�ɂȂ�܂��v�i�u�q�G�b���r�Ǐ��̂����݁v156���A�S����w���������g���A����A2018�N�j

�y�t�L�z�{�e�́ASeries: Brill's Japanese Studies Library, Vol.77,�@ "Graphic Narratives from Early Modern Japan : The World of Kusazoshi",�@Feb. 2024, BRILL �� Chapter2 "The Creative Process" �Ƃ��āAJoseph BILLS���ɂ��p��ɖ|��A�Ҏ҂ł��� Laura MORETTI���ƍ������q������э��ǎ҂Ȃ�҂̍Z�{���ďo�ł��ꂽ�ٍe�Ɋ�Â��B �������A�f�e��3�N�O�ɓ��{��ŏ��������̂ŁA�{�e�͍���S�ʓI�ɕ�����e�������̂ł���B�{�A�[�e�B�N���͎��}�̂ł͌��\���Ă��Ȃ����A�|��҂�ҎҁA�ҏW�҂���݂����p��łƂ͕ʔł� ���� �Ƃ��Ă̈�������]����B�i2024�N3���e�j